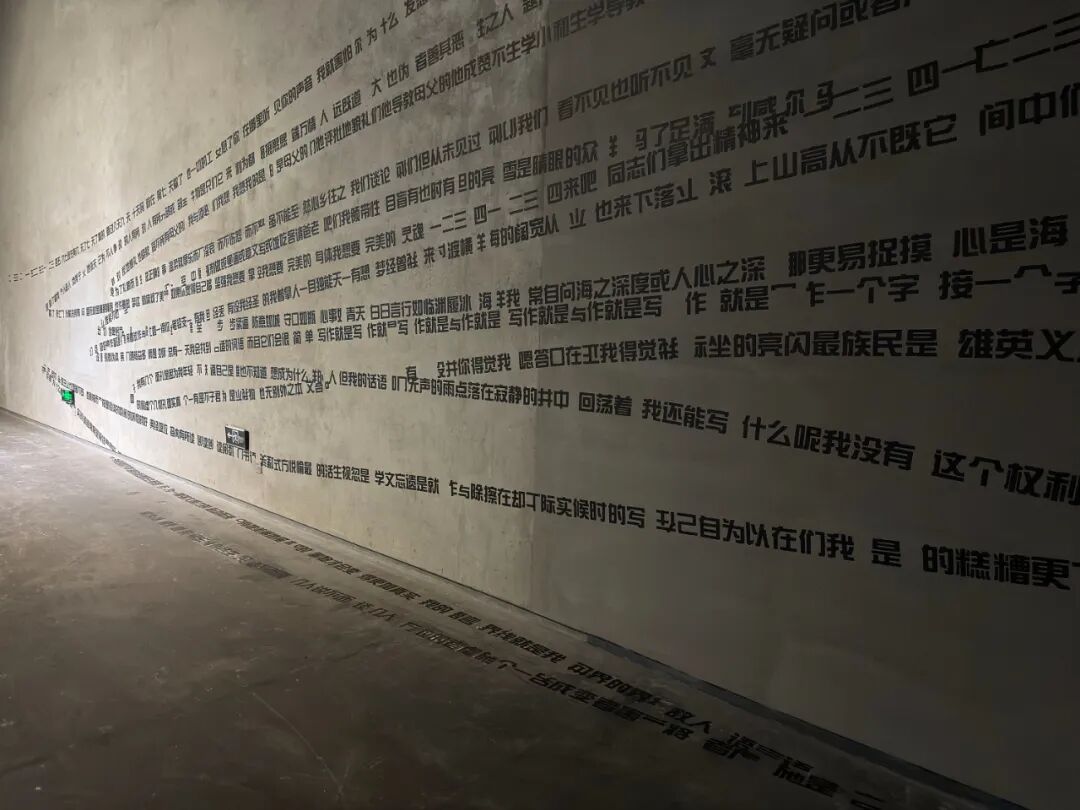

一号馆香港艺术家曾建华个人展览《一口长勹》(‘一句长句’)现场,2025—2026年。

装置、影像:投影,投影机、电视机、节拍器、扩音器、扬声器、裁剪画布、贴纸及A4纸,约23 × 10 × 7米。2025.6.25

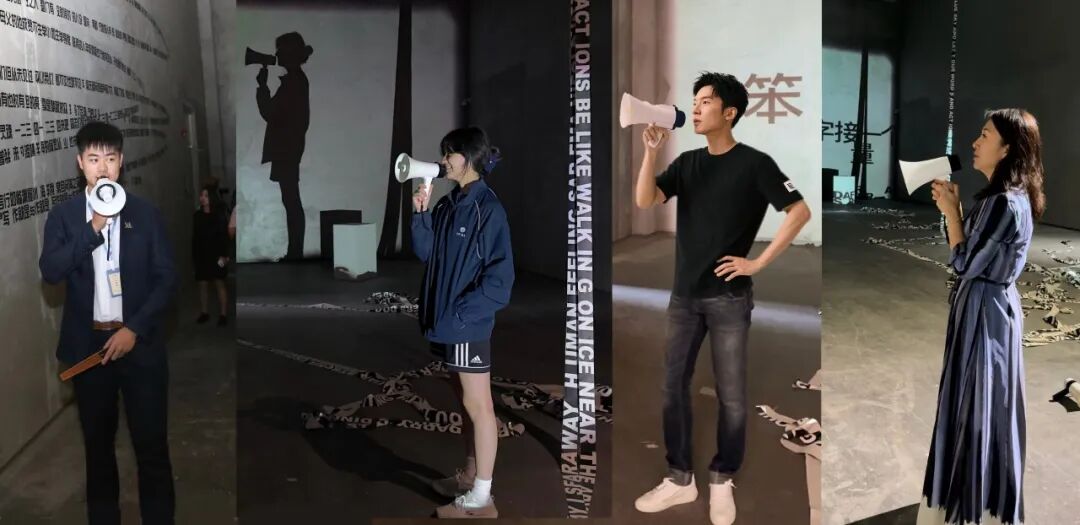

2025年,香港艺术家曾建华的《一 口 長 勹》(‘一句长句’)正是这一“时间可能性”理念的具体体现。艺术家在352天内,每日精选一句非原创的社会性文本/句子(涵盖广告、标语、文学、新闻、评论、说明书等广泛领域,敏感内容除外)。这些句子是存在于社会现实中的“现成品”,其选择本身即构成了艺术家的观念。逐日累积而成的“长句”摒弃标点符号,将对意义的解读(断句)权力完全交予观众(此时的观众也是读者)。曾建华的身份在此模糊于“艺术家”与“收集者/编纂者”之间,其作品是在美术馆空间内历时生成的“社会写作”档案。它并非来自封闭的美术馆“方盒子”思维,而是基于庞杂的社会综合思维与价值判断。通过“每日一句”的仪式化过程直接引入美术馆的物理空间(墙面与投影),观众(读者)直面未经艺术“过滤”的现实切片及其因聚合产生的复杂歧义。

《鸭绿江美术馆文献展》

瓦解自洽,暴露系统痼疾的“遭遇性”现场

鸭绿江美术馆文献展旨在构建一种反常规的,具有“文献”属性的展览结构。其核心机制在于解构展览的独立性与自洽性:上一个展览尚未落幕,下一个展览的策展理念与作品不经协商便强势介入,以此形成无数展览在时空上叠加、碰撞、互渗的“有始无终展览”状态。这种 “非自洽”的展览结构,旨在制造自我颠覆的策展逻辑,以及创作方法论之间的各种遭遇。激化其中的矛盾与冲突,并将策展人、艺术家在“遭遇”语境中采取的态度和应对方法论本身作为展览的核心内容予以呈现。

2025文献展策展人梁琛邀请的艺术家:钟正、于达禾、黄文亚、张晓、李双强,以“非协商”方式切入上届展览尚未离场的艺术家阎峰、于艾君、毕建业的作品语境。这种预设的“硬碰撞”必然引发显性与隐性的诸多冲突,彻底瓦解了传统展览追求的和谐与自洽。展陈形态的混杂、语义关系的流变与“互侵”,使得展览现场蜕变为一个暴露艺术系统深层结构性问题的“创伤性”场域——资源争夺、话语权博弈、技术鸿沟显现以及制度性伪善。文献展的价值,在于将被精致展览模式所遮蔽的艺术生产与隐藏于展示机制中的“暗物质”,转化为核心的非常规内容加以显现。

《复厅》

超越时限的“档案即生产”新范式

2021年立项、2025年正式纳入年度展览序列的《复厅》展,是对鸭绿江美术馆自身实验遗产的激活与再生产。该馆自2017年以来积累了大量具有实验性与探索性的艺术案例,然而随着展期结束,这些作品脱离了学术交流语境。《复厅》的核心功能即在于对其“复现”——它并非简单的回顾,而是将那些值得深入再探讨、具有持续学术潜能的过往作品,纳入一个可随时激活、检索的动态文献库(入选作品展期至少一年,仅针对业内研究者开放)。这为深入研究艺术家个案及其创作脉络提供了坚实基础,并对后续参展艺术家、策展人具有重要的启发价值。《复厅》是一种“档案即生产”的展览新范式,它打破线性时间对展览的终结,让过往的艺术探索持续参与当下的对话与思考,这对美术馆的长期学术建设与发展具有不可替代的重要战略意义。

鸭绿江美术馆《复厅》展览现场,从前至后:刘展作品《一串涟漪》,2024、赵亮作品《他者的目光》2024、宋冬作品《不增不减》《不生不灭》、2023,汤杰作品《汤杰—2023》。

鸭绿江美术馆《复厅》展览现场,纪大海现场导览刘克雁2018年参展作品《未被校验过的生命代码》。2025.06.28

《王鲁炎美术馆年度新展》

对抗“纪念馆宿命”的持续更新

作为鸭绿江美术馆有机组成部分的《王鲁炎美术馆》,自2024年起推出的《王鲁炎美术馆年度新展》,旨在从根本上颠覆个人美术馆易陷于固化、沦为“艺术家纪念馆”的宿命。这一机制的核心是持续性的“更新”:每年推出艺术家王鲁炎的全新创作,不断拓展、深化并呈现其艺术思考与创作的内在逻辑、创作维度以及未来发展的可能性。它在探索一条个人美术馆以“新作生产”而非“旧作陈列”为核心的活态运营路径。

“王鲁炎美术馆年度新展”王鲁炎作品《‘螺丝钉'》,拉丝不锈钢,钢板,56X56X185CM。2025

2025年《王鲁炎美术馆年度新展》展出的《'螺丝钉'》,清晰地嵌入王鲁炎艺术谱系的逻辑性节点:它既延续了早期《W自行车》(1994)对方向逻辑的颠覆、《被锯的锯》(2008)对工具自反性的探究,又以对“螺丝钉”这一时代符号的祛魅引出新的思考。这种年度性创作的不断输出,使王鲁炎美术馆彻底摆脱了回顾展式的怀旧叙事。当绝大多数美术馆致力于收藏和展示“过去”时,该空间则持续生产着“未来”。《‘螺丝钉'》永不可旋入的螺纹,以其彻底的无用性这一艺术核心价值——呈现其不合作的独立性与批判性精神。

王鲁炎现场导览作品。2025.06.28

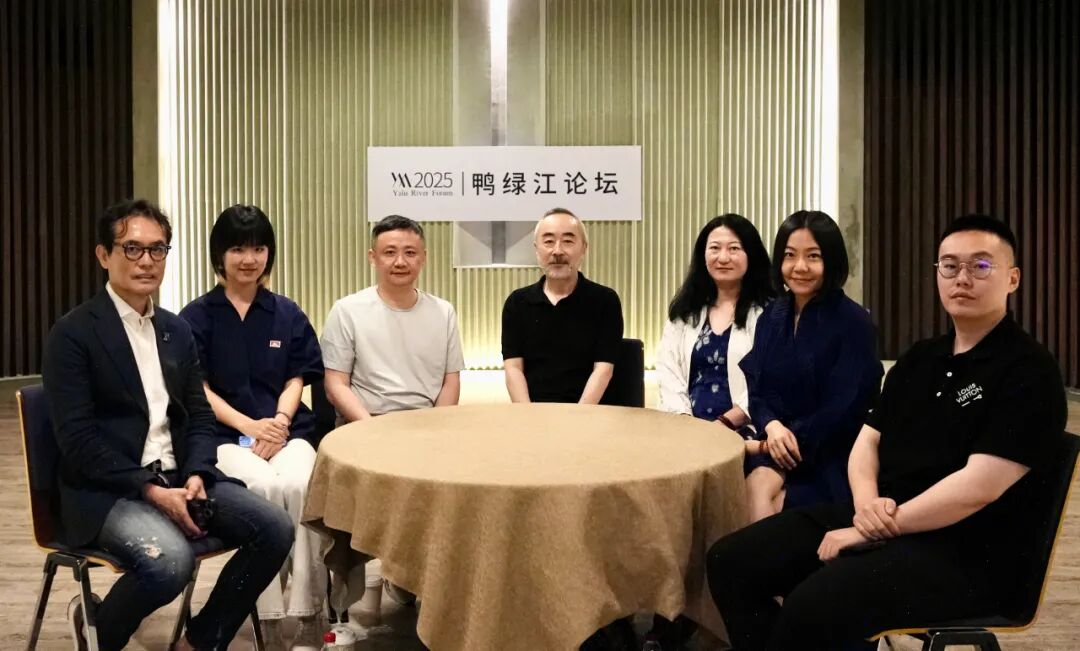

《鸭绿江论坛》

边境线上的“异托邦”思辨场

由策展人皮力发起并主持的《鸭绿江论坛》已历三届。选择在鸭绿江美术馆举办,正是看中该地作为国境线上“异质空间”的独特属性。论坛利用边境所蕴含的临界性、模糊性张力,使参与者远离熟悉的学术舒适区,干预艺术界内部的固化思维与话语氛围,借助“在地性”体验进行超越地域局限的“超地性”对话与思辨。2025年度《鸭绿江论坛》汇聚了多元身份的声音(策展人武漠、媒体编辑项何蓦然、艺评人徐薇、收藏家罗旭东、艺术家王鲁炎、美术馆长纪大海),在主持人皮力的引导下展开广泛而深入的探讨(详文见‘2025年度鸭绿江论坛’)。

鸭绿江美术馆

——当代艺术策展人、艺术家的实验场

鸭绿江美术馆以及与其关联的《王鲁炎美术馆》,并非传统意义的展示空间,而是与具有实验性精神的策展人、艺术家及从业者们共同建构的高风险“实验场”。其所有实践都直指当代艺术展览模式、机构运行逻辑乃至艺术生产机制中的深层问题,并持续提出具有启发性的替代方案。从“非年度不可呈现”对创作时间可能性的重设,到文献展对展览自洽性的瓦解;从《复厅》对档案的生产性激活,到《王鲁炎美术馆》对传统个人美术馆模式的颠覆;以及论坛对远离中心地带的边界“异托邦”能量——每一步都充满实践层面的挑战。然而,鸭绿江美术馆的核心价值或许正在于:它坚持实验的深度、广度和不断提出/显现各种问题,却不执着于“解决问题”或世俗意义上的“成败”。这种对过程性、批判性和可能性的坚持,使它得以规避陷入传统展览经验及其标准的陷阱,为中国当代艺术的实践,注入不可或缺的实验性活力与颠覆性能量。。

前排左起:芷淇 (志愿者)钟辰遥(志愿者)畅如心(志愿者)