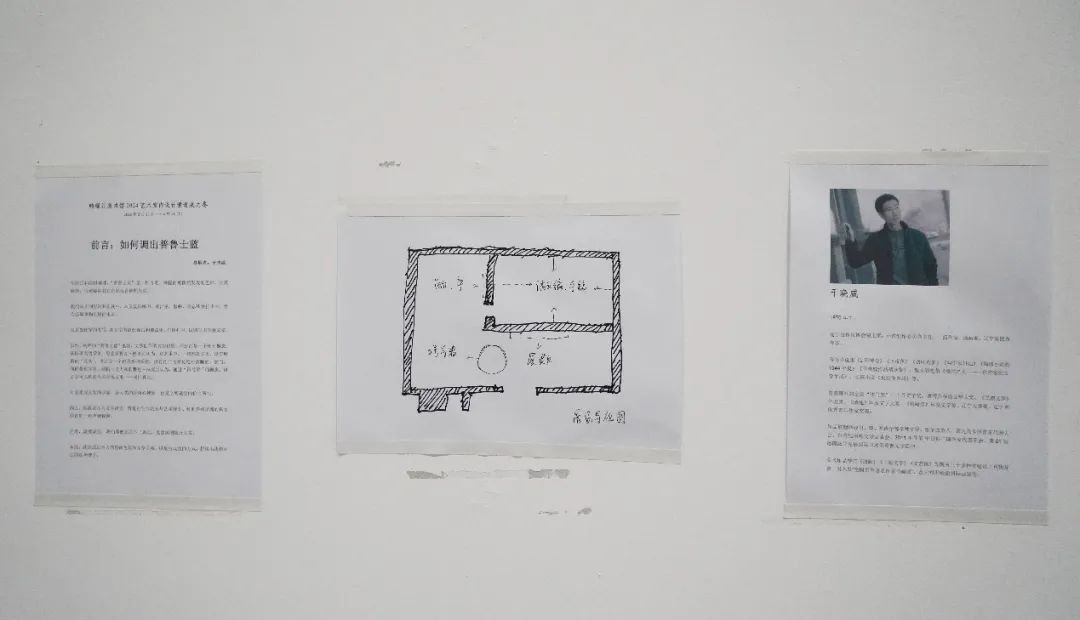

王友身参加鸭绿江美术馆2024年度展的作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》,将他在1994年发表在北京青年报上的《(博缘华)1994艺术室内设计方案邀请展》作为起点,延展至鸭绿江美术馆的展览现场,使作品观念与形态历经30年间剧烈变革的社会语境、家居模式、生活方式,显现于不同的媒介与时空,两件作品观念的衔接整整跨代了30年。王友身说,这是他在鸭绿江美术馆实现的一件时间跨度最长的延展性作品,一件非鸭绿江美术馆不可实现的场域化作品。

这是一件由多位不同身份的在地作家、摄影师、设计师共同参与完成的合作性作品。王友身将他的个人作品作为一个“邀请展”,邀请在地作家于晓威、摄影师丁陪中、设计师邢莉凯、崔译文、贺婧贤在一年展期内分别以夏、秋、冬、春季节进场,自由发挥其家居设计模式的创作,以此将美术馆变成一个私人属性的日常具有私人属性空间。

该艺术项目1994年时的参展艺术家有李永斌、顾德新、王鲁炎、杨君、张培力、耿建翌、宋海冬、汪建伟、李强、陈少平、王广义、倪海峰。均是有影响力的艺术家。而2024年应邀的项目合作者又都不是职业艺术家,这将触及到展览理念,艺术形态等多方面有趣的问题。为此我们采访了应邀合作者之一于晓威。

受访艺术家:于晓威

访谈者:纪大海

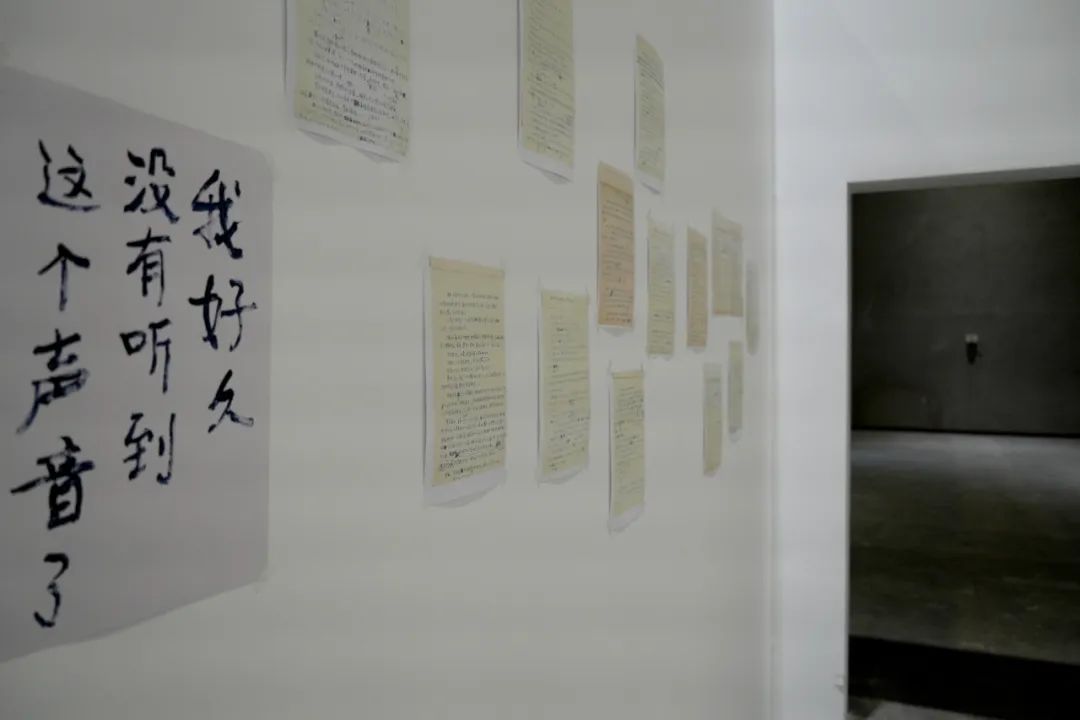

在绘画和颜料领域,“普鲁士蓝”是一种古老、神秘而被偶然发现的色彩。因其独异,很难被用其他色彩混合调配出来。

我们从不同层次和实践中,从反复试练中,在汗水、磨砺、隐忍和受打击中,努力还原事务呈现的本原。

这正如作家的书写,在文字的彼此撞击和覆盖中,在挣扎中,试图写出某种真实。

虽然,纯粹的“普鲁士蓝”也好,文学创作的真实也罢,不过都是一个相对概念。法国著名哲学家、思想家雅克 · 德里达认为,在艺术中,一切都是文本,没有所谓的“真实”,语言是一个自我参照系统,没有任何元素是绝对清晰的,然而,同样是哲学家、结构注意大师的雅克 · 拉康则认为,通过“符号界”的概念,语言是可以构建出某种现实的——或曰真实。

对真相或真实的求索,是人类的好奇心使然,也是文明延续的价值所在。

因之,绘画语言与文学语言,皆是对生存状态与艺术样态、对世界和灵魂的真实存在的一种声纳探测。

活着,就要表达,我们即便还原不了真实,也要试图接近真实。

本展,就是通过本人的绘画色彩和文学手稿,以集腋成裘的方式,拼接出我想表达的这种理念。

纪大海(以下简称纪):你是应邀参加王友身老师作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》的合作者,王友身的这件作品是他于1994年在《北京青年报》发起的一个具有广泛影响力艺术项目的延伸,当时参加都是较有影响力的的艺术家,而你的身份是著名作家,对此你有何感想?

于晓威(以下简称于):王友身先生一直活跃在国内观念艺术的前沿和现场,《北青》当年也引领和策划了许多文化热点及事件,我觉得这部分地跟王友身先生作为当时的图片编辑和艺术总监有关,当然也跟他执拗的艺术实践和激情有关。我的感想是,从1994年到2024年,时间的跨度正好是30年。齐美尔在他的《社会是如何可能的》说:“一切社会的过程和直觉在心灵里都有它们的位置,社会化是一种心理现象。”回望这三十年,我相信每个人——尤其是知识分子,更感受到不同的社会洪流在心里叠荡。清醒地温故,执著地表达,热情地希冀,我想是本次活动的一个意义。

于晓威在现场调出他当时心中的“普鲁士蓝”、2025年3月17日

纪:你是辽宁省作家协会副主席,在文学领域成就斐然,但也从事绘画创作,你关注的是什么类型的艺术?是什么原因让你接受了美术馆和王友身的邀请?

于:文学和美术,是艺术这枚硬币的两面。它们彼此不是矛盾,而是互为延伸。其实我在高中时就喜欢绘画,从事绘画,只不过受家庭和性格影响,对文学热爱更强烈一些,将近30年的时光用于读书和写作,绘画因此几乎荒芜了。文字讲求语言,绘画也讲求语言,它们都有自己的思想和张力表达。有时候,文字表达不出的心情和东西,你可以用绘画表达;绘画表达不出的理念跟思想,你可以通过文字来呈现,因此近些年在文学创作之余,我也进行绘画。受自己文学创作风格的影响,我关注的还是当代艺术,现代主义艺术,以及后现代的一些东西。如果既了解当代文学进程、又了解当代美术思潮的人大都会认同,在改革开放之初,在上世纪整个八九十年代,文学思潮和美术思潮是应运共生的关系,甚至,许多实验性和观念性的、理论性的东西,美术可能走在更前面。我记得我从事文学创作之初,就自费订阅了大量美术刊物和美术理论刊物,我从中得到了许多借鉴和启发,包括勇气。正是这个原因,我愉快地接受了美术馆和王友身先生的邀请,参与个体的艺术实践。我将此视为对前卫艺术的致敬,同时也在时代所折射的个体轨迹上,给自己的过去和现在划了一个圆。

于晓威多年著作的文学手稿复印件、2025年3月20日

纪:谈谈你这次的参展作品,为什么主题叫“如何调出普鲁士蓝”?参展内容想要表达的是什么?

于晓威在现场调出他当时心中的“普鲁士蓝”、2025年3月17日

于晓威在布展时与观众进行互动、2025年3月17日

纪:这是你第一次以艺术家的身份做个人展览么?你已经参加了美术馆方面召集的展前研讨会,像王友身这种类型艺术家的工作方式你能接受吗?他对你有何影响?

于:此前关于美术方面,我参加过一些群展,以艺术家身份做个展,这是第一次。我很满意于这种尝试和体验,因为它给我带来新的感觉和过程,以及想象。王友身先生对艺术是位内里狂热、外表沉稳的艺术家,他对艺术逻辑的清晰把握、以及对于“时间”——“历史”——“此在”的恒久关注,这种坚韧不拔的精神很感动我。

纪:你参加的也是个在地性的时间性艺术项目,作品在一个季度(春季)的时间和空间都具有流变性,这对于你的思考和创作自由是不是一种限制?对此你是怎么看的?

于:一个固定成型的事物,尤其是观念艺术展,你直接把它呈现出来固然好。但它会由此失去了在成就这项事物本身时候的流动性和自我观察性。此次布展形式其实非但没有限制,反而鼓励和促成了艺术家精神的成长。何况,这个艺术项目本初的意义也在于此。

于晓威作品《如何调出普鲁士蓝》,丙烯、A4纸、复印件,尺寸可变,展览现场局部、2025年3月17日

纪:鸭绿江美术馆是一个实验性不考虑流量的美术馆,你为什么愿意应邀参加一个没有流量的美术馆的展览?你是如何理解艺术交流的?

于:一切“流量”的东西会带来“从众”和“被动”接收,从大众的意义上说,它或许会得到覆盖,但大众覆盖所形成的某种流弊,很多时候会淹没艺术,它无法达成“沉浸式”体验与思考,包括提升。我记得大卫·萨利在2011年纽约艺术学院毕业典礼致辞的标题就是:“艺术不是人气竞赛”。鸭绿江美术馆以其严肃的学术性和专注性赢得业内赞誉,我觉得这就足够了。就像你不能追求去博物馆的人潮跟菜市场的人一样多。艺术交流有个内在的自洽的规律,彼此懂就懂了,不懂可以慢慢尝试理解,实在都不行,那也没办法了。

于晓威(左)纪大海(右)闭幕式上阐释作品、2025年4月7日

于晓威作品《如何调出普鲁士蓝》闭幕式现场、2025年4月7日

于:我身边许多人了解到鸭绿江美术馆,而且是越来越多。邀请我的朋友来看我的作品,事实上我已经这么做了,而且不止。因为我看到也有一些陌生朋友或外地游客出现并跟我交流。

纪:鸭绿江美术馆和王友身邀请你参与这个艺术项目,还有一个动因是要在丹东散播当代艺术的意识,你觉得这样会有效果吗?

于:不只丹东,鸭绿江美术馆是整个东北地区馆容体量和影响最大的、只关注当代艺术的专业美术馆,因此,我觉得它传播的当代艺术意识不仅是丹东的了。它对于提升人群的文化感受力和创新意识功不可没。大家要格外珍惜它才是。

于晓威作品《如何调出普鲁士蓝》,闭幕式现场、2025年4月7日

纪:这个项目结束后,你还会尝试着去做艺术创作吗?会改变你的创作理念吗?

于:这个随缘。有机会的话,我愿意尝试。在传统的基础上,执着于当代艺术与现代性意识的表达,我无论在文学中还是其它艺术实践中,这个理念不会改变。

于晓威作品《如何调出普鲁士蓝》,闭幕式现场、2025年4月7日

纪:请谈谈你对鸭绿江美术馆的看法,包括批评和建议。

于:我愿意借此机会,再一次向鸭绿江美术馆表示致敬。正如我说的,艺术的呈现即理由。如果可能,除了线下以外,继续扩大线上等多媒体形式的传播,让一切关于美的、求真的、能满足人类想象和好奇的文化力得到折射,则善莫大焉。

相关链接: