王友身参加鸭绿江美术馆2024年度展的作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》,将他在1994年发表在北京青年报上的《(博缘华)1994艺术室内设计方案邀请展》作为起点,延展至鸭绿江美术馆的展览现场,使作品观念与形态历经30年间剧烈变革的社会语境、家居模式、生活方式,显现于不同的媒介与时空,两件作品观念的衔接整整跨代了30年。王友身说,这是他在鸭绿江美术馆实现的一件时间跨度最长的延展性作品,一件非鸭绿江美术馆不可实现的场域化作品。

这是一件由多位不同身份的在地作家、摄影师、设计师共同参与完成的合作性作品。王友身将他的个人作品作为一个“邀请展”,邀请在地作家于晓威、摄影师丁培中、设计师邢莉凯、崔译文、贺婧贤在一年展期内分别以夏、秋、冬、春季节进场,自由发挥其家居设计模式的创作,以此将美术馆变成一个私人属性的日常具有私人属性空间。

该艺术项目1994年时的参展艺术家有李永斌、顾德新、王鲁炎、杨君、张培力、耿建翌、宋海冬、汪建伟、李强、陈少平、王广义、倪海峰。均是有影响力的艺术家。而2024年应邀的项目合作者又都不是职业艺术家,这将触及到展览理念,艺术形态等多方面有趣的问题。

受访艺术家:丁培中

访谈者:纪大海

纪大海(以下简称纪):你是应邀参加王友身老师作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》的合作者,王友身的这件作品是他于1994年在《北京青年报》发起的一个具有广泛影响力艺术项目的延伸,当时参加都是较有影响力的的艺术家,而你的身份是摄影师,对此你有何感想?

丁培中(以下简称丁):首先我很荣幸被邀请参加王友身老师《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》的个展项目。我的身份是一个媒体摄影师或者是摄影记者,这个职业身份恰恰和王友身老师曾经的纸媒从业者身份有些相同,这是一个有趣的“不谋而合”和“身份重合”。也促使我好奇于去探索这个项目的艺术呈现和展览逻辑。我也非常感兴趣王友身老师1994年在《北京青年报》发起的这个《艺术室内空间设计》项目,历时30年跨度,在鸭绿江美术馆的艺术延展性和多元艺术呈现的探索。当年参与王友身老师这个展览项目的许多人,如今已经是中国有影响力的艺术家,如被称为中国当代”影像之父”的张培力,我去年在北京和上海刚刚观看过他的一些影像艺术作品,这也是我作为一个影像艺术从业者,探索如何通过影像媒介参与当代艺术项目的一个契合点。

纪:你曾是丹东日报的摄影记者,也有着较好绘画功底,你现在的主业是什么,关注的是什么类型的艺术?是什么原因让你接受了美术馆和王友身的邀请?

丁:我有过数十年的摄影记者生涯。其实在从事摄影职业之前,我更早接触的不是影像,而是绘画。就个体而言,对艺术、美术以及对展览馆、美术馆的了解和认知,最早来自于从事美术教育的父母的熏陶和影响,即便是成长在那个艺术荒芜的年代,从少年起就有跟父辈接触过办各种展览和观看展览的经历,以及早年参加过各种美展。这些早期的美术训练和创作经历,奠定了我的审美观和艺术趣味,并影响了我的摄影职业以及曾经从事过的设计、策划、广告等领域。我认为艺术家不是一个职业,而保持对艺术的敏感、尊重、热爱和创造力,才是一件非常有趣的事儿。因此在和王友身老师的交流中,我也找到了对现当代艺术在观念和表达上的共同点,并接受了美术馆和王友身老师的邀请。

丁培中在布展中。2025年4月8日

纪:谈谈你这次的参展作品,作品想要表达的是什么?

丁培中在布展中。2025年4月8日

纪:这是你第一次以艺术家的身份做个人展览么?你已经参加了美术馆方面召集的展前研讨会,像王友身这种类型艺术家的工作方式你能接受吗?他对你有何影响?

丁:这确实是我以一个艺术家的身份做的个人展览。在美术馆召集的展前研讨会上,王友身老师给我留下了深刻印象。作为一个资深的艺术家,他对作品和项目的陈述,简洁、严谨、深刻而富有效率。对设计空间的把控和定位都使我受益匪浅,在此,再一次致敬王友身老师!

纪:你参加的也是个在地性的时间性艺术项目,作品在一个季度(春季)的时间和空间都具有流变性,这对于你的思考和创作自由是不是一种限制?对此你是怎么看的?

丁:在地性和时间性对艺术家如何理解和控制作品也是一种新的创作体验,而时间和空间的流变性也会使作品呈现一些不确定的样貌,或者带给观众一些不同的内生的观展体验。这些变化对艺术家的思考和创作自由不会造成限制,相反会因为这些不确定性和流变性的发生,激发和推动艺术家对作品形态进行不断挖掘和完善。

纪:鸭绿江美术馆是一个实验性不考虑流量的美术馆,你为什么愿意应邀参加一个没有流量的美术馆的展览?你是如何理解艺术交流的?

丁:鸭绿江美术馆是一家实验性和不考虑流量的美术馆,这里没有流量的喧嚣和商业的浮躁。正如馆长纪大海所言“边陲之地”既是鸭绿江美术馆的挑战,也是机遇,而它并未被囿于地方性的狭隘框架之中,而是以地域为广阔的叙事起点。在清晰的框架和清醒的取舍里展示独特的魅力。鸭绿江美术馆虽然“门可罗雀”,但步伐稳健,以实验性的价值,为这片土地注入新的活力。“对鸭绿江美术馆来说,流量从来就不是它在意的,它在乎的是能不能脚踏实地地夯实这个纯学术性的当代艺术交流平台。当大多数美术馆还在为解锁流量密码焦虑不安时,这座国境线上的美术馆却执着于建立可持续的艺术信仰,显得尤其弥足珍贵”,一家艺术机构如此评价鸭绿江美术馆。作为一个在地的艺术家或者艺术工作者甚至一个普通的丹东市民,都会更加关注和支持这样的一家拥抱艺术情怀的美术馆,而它所坚守的当代性和学术性,也终将像鸭绿江水一样清澈和源远流长。

纪大海在开幕式上介绍展览项目。2025年4月10日

丁:还是有不少人知道鸭绿江美术馆,但是对美术馆的学术定位可能了解的不多。

纪:我看到在展期内社会各界的人士来看你的展览,而这又不是他们概念中的摄影展,大家能接受这种展览理念吗?

丁:确实是这样,展览期间不少社会各界人士来看我的个展。对大众来说,也许这个展览不是他们概念中沙龙式的影展,因此我需要进行相关艺术观念的导览,这个过程其实挺有趣的。而且我看到,不少观众其实也能读懂这种学术性比较强的展览,或许是当代影像的普及和传播,正在改变大众对影像艺术的认知,一些观众对作品的解读甚至超出我的想象。特别是年轻观众,对这种展览理念的接受度会更高一些。

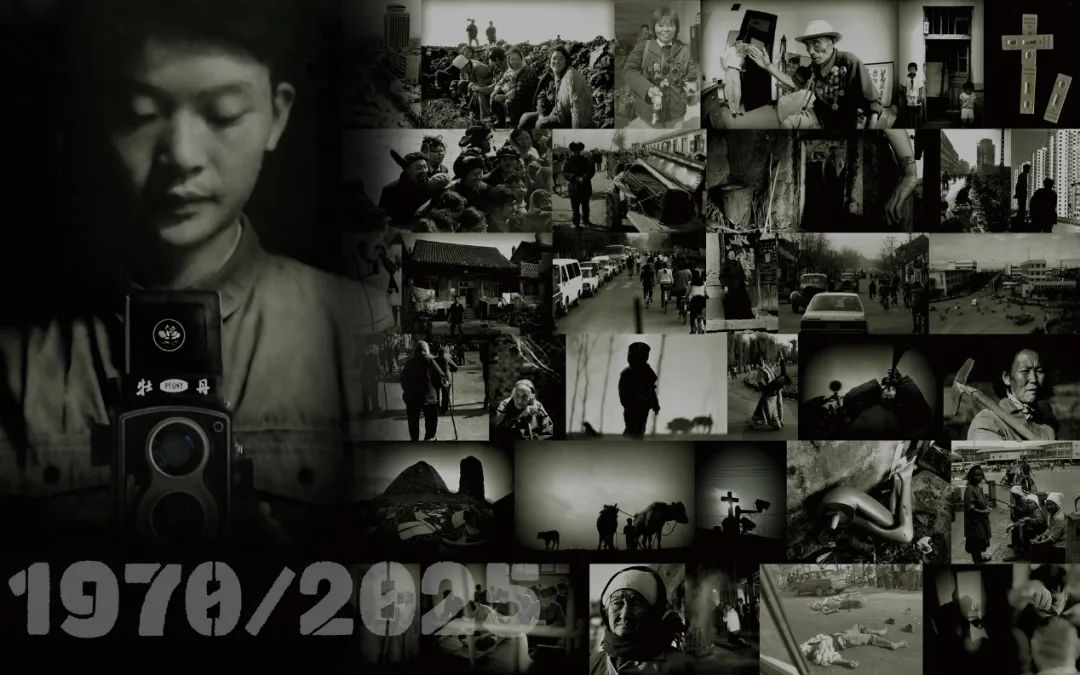

丁培中将作品的观看方式由展厅观看转换成工作室模式,他将早年拍摄的一批珍贵的银盐老照片堆叠一起,形成过往历史碎片的无序状态,由观众自主翻找,选择观看。2025年6月9日

纪:鸭绿江美术馆和王友身邀请你参与这个艺术项目,还有一个动因是要在丹东散播当代艺术的意识,你觉得这样会有效果吗?

丁:会的。当代艺术意识需要持之以恒的坚持和传播。