受访艺术家:刘展

访谈者:纪大海

纪大海(以下简称纪):刘展,你这次参加的是一个作品在一年中是一个不断演变的时间性作品,你的作品是如何体现鸭绿江美术馆一号馆非年度不可呈现这一个时间观念的?

刘展(以下简称刘):“非年度不可呈现”这一展览概念在我们展览立项的时候就已经形成了,这是基于鸭绿江美术馆自身运营的特点以及学术定位所产生得概念。在创作初期,这一规则确实给我带来了很大的困扰,因为在我以往的创作经验里面是没有过的。我并不排斥这一规则,也尝试着从这一角度进入一个全新的创作。我对这个概念的理解并没有那么的刻板,在跟其他几位艺术家讨论过程中我发现彼此对这一概念的理解上也有所不同。我更愿意将时间作为一个维度纳入到创作中去。一方面在一年的展览周期里,创作的现场会随着更多观众的参与而产生变化,另一方面创作本身所展现的内容也与更大跨度的时间或者说时代紧密相关。

刘展作品《一串涟漪》展览现场,刘展和他的艺术家朋友们在潮白河上打水漂视频,2024年9月7日

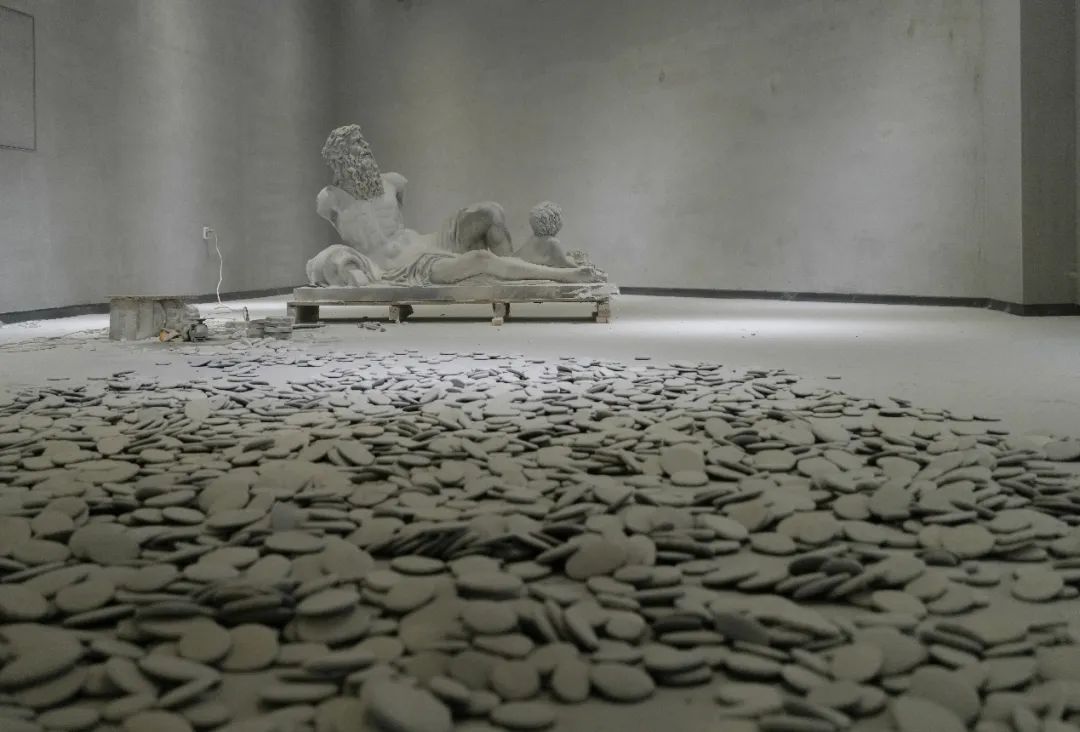

刘展作品《一串涟漪》展览现场,录像、被肢解的大理石神像、打磨大理石石片,2024年9月7日

刘展作品《一串涟漪》展览现场,录像、被肢解的大理石神像、打磨大理石石片,2024年9月7日

纪:你认为非年度不可呈现对艺术家的创作自由和思考是一种限制吗?

刘:肯定是一种限制,这种限制是双刃的,它迫使我必须从时间这个维度去思考,也算是一种挑战吧;但同时也可能导致我在回应这一规则时会被动的进入一种教条化的思路。所以在初期我在面对创作时既有期待也有担忧。

刘展作品《一串涟漪》展览现场,录像、被肢解的大理石神像、打磨大理石石片,2024年9月7日

刘展作品《一串涟漪》展览现场,录像、被肢解的大理石神像、打磨大理石石片,2024年9月7日

纪:鸭绿江美术馆是一个实验性的美术馆,所以它不考虑美术馆的流量。你为什么要参与这么一个没有流量的美术馆的项目,跑这么远,而且还有这么多限制,对此你是怎么看的?

刘:创作是艺术家的本能,早在几年前当我第一次听说有“鸭绿江美术馆”这样的一种存在时就被吸引了。“鸭绿江美术馆”独特的地缘属性对我产生了强烈的吸引力。我自认为我是一个偏场域化类型的创作者,我在十几年前就放弃了传统的工作室工作方法,我非常期待在一个陌生的独特的场域中进行思考。

纪:鸭绿江美术馆不考虑流量,你对艺术交流是怎么理解的?

刘:低流量这个事儿不会给我造成任何困扰。把艺术这个行业放在整个社会系统里来看的话,它本身就是一个非常边缘化的领域,是不太可能制造流量的,即使在当下的艺术世界里出现过一些高流量的展览或事件,大多也不是艺术本身所主导的。艺术交流必须建立在一个特定的场域和范围内,展览立项后首先就产生了艺术家之间的交流,我们在方案阶段就频繁的交换意见,我从中收获了很多。当展览落地后,作品就成为主要的交流介质,我当然期待有更多的观众能够来到现场体会。

刘展用于打水漂的石片不是提前打磨好的,而是在展览开幕式现场进行打磨。他将自己的展区和美术馆变成一个充满噪音和尘土飞扬的打磨厂,他不介意洁癖的观众因此望而却步,不在乎刺鼻的空气令人不适,艺术家或许让作品观念因此产生其不必言说的多义性。

《一串涟漪》打水漂石片在鸭绿江美术馆刘展展区现场制作,当年雕刻这些神像的师傅亲手肢解了它们,把他们打磨成打水漂的石片,2024年9月1日

刘展用于打水漂的石片并非来自于自然界的鹅卵石,而是人工打磨制造的。他对使用何种石材、以何种方式打磨石片、在何种语境中打磨石片进行了观念性的调研。最终他选择了河北曲阳大理石雕塑厂的欧洲古典大理石雕塑作为打水漂的石材,这些大理石雕塑原来是欧洲的订件,因为欧洲经济的衰退,这些被遗弃的“欧洲诸神”在河北风吹雨淋了十余载。刘展以低廉的价格购买了足以打磨石片的雕塑,并邀请了两位曲阳的石雕师傅,在鸭绿江美术馆展厅里将“诸神”肢解、打磨成可以打水漂的石片。

纪:在一年的展期里,你的作品除了鸭绿江美术馆能为你提供一个年度性的交流之外,你自己是否有其他的方式,实现艺术交流的可能性。

刘:这个展览在美术馆有一年的展览周期,这一特点多多少少弥补了鸭绿江美术馆自身的地理劣势。从展览的产生到逐渐被业内人知晓讨论,这可能要经历一个漫长的过程。我倒是觉得这样的缓慢过程未必是件坏事,在这一年的周期里作品仍旧在发展变化,我们有机会对这个展览进行更深入的讨论。即使我回到北京,我也会与同行们分享这次展览的经历。或许在5年之后、10年之后在某个契机下还会讨论起这个展览,讨论我们在这里所做的工作。

纪:我们这个展览缘起是2019年,2019年11月在北京谈起来要搞一个自发性的展览。由于疫情的原因,原定21年的展览拖延到了24年,在这期间你们做了有关展览的深度交流,你们有一个自发的对谈,而且你们认为这个对谈本身是展览很重要的部分。为什么你们会把展前的对谈视为展览的重要部分?

刘:我是基于对艺术家面对面的交流的渴望,这种方式的交流在当下显的很稀缺。十多年前或者更早的八九十年代,北京出现过圆明园画家村、东村、以及后来的黑桥村等艺术家群落现象,艺术家在主动的寻求一种交流机制。今天这种情况越来越少,我身处北京感触很深。

纪:我们以往的展览是最后结果,而我们这个展览还要呈现这个群展生成的过程,这可能就是和其它展览有所不同的地方。

刘:这个过程能使这个展览呈现的更加饱满。

纪:你们这个展览一个特点是没有邀请策展人,在没有策展人的情况下,你们是怎么思考和创作的?作品如何实现的?你以前参加过的所有的展览都是有策展人的,这次没有策展人,你觉得和以前的展览有不同吗?

刘:我们四个人在面对这么大一个场馆,似乎每个人都是以做个展的状态来面对的。我们能够汇集在一起做这个展览,我想是因为在以往的工作交集中建立了信任,在艺术立场上也有重叠的部分。一开始大家并不知道未来会做什么、怎么做,一切都是是未知的,需要我们每个个体在交流互动中形成展览构想。

在鸭绿江美术馆布展期间,艺术家们在研讨。左起:刘展,赵亮,王鲁炎,王友身。2024年9月4日

在鸭绿江美术馆布展期间,艺术家们在研讨。左起:刘展,赵亮,王鲁炎,王友身。2024年9月4日

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前于赵亮工作室讨论,左起:王友身、赵亮、刘展、王鲁炎,2020年11月28日

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前于赵亮工作室讨论,左起:王友身、赵亮、刘展、王鲁炎,2020年11月28日

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第二次讨论会在鸭绿江美术馆进行。2021年5月24日

刘展2021年亲临鸭绿江美术馆后说,“现场颠覆了他三年来对于这个“岛”的全部想象。近在咫尺的朝鲜人田野劳作,好似一个活化了的博物馆场景。”但这种强烈的感受也引起了他的警惕,他在想,如此独特的地缘也许会导致艺术家步入同质化的陷阱。

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第三次讨论会,左起:赵亮、刘展、王友身、王鲁炎,2021年6月15日

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第三次讨论会,左起:赵亮、刘展、王友身、王鲁炎,2021年6月15日

纪:都有那种想突破自己和实验性的诉求,这点我感觉还挺明显的,你怎么看你的作品和其他这几位艺术家作品的之间的关系,你们的作品之间,在群展中会形成某种相互的关系吗?

刘:我们之前开过几次会,聊得非常深入,但由于疫情的影响导致整个创作周期被拉长,各自的方案也都产生了很大的变化。目前展览现场的工作都基本到位了,每个展厅的面貌都显示了艺术家非常独立的表达,互相之间并不产生关联,更像是由四个个展够成的群展。所以王鲁炎老师提议展览使用艺术家的名字来命名,我认为很准确。

纪:你这个作品想要表达的是什么?

刘:鸭绿江美术馆坐落在中朝边境线上,2021年当我第一次来到鸭绿江美术馆,在面对新义州的时候,产生了想要穿越过去的冲动,今天当我第二次来到这里仍有这样的冲动。所以一开始我便想找到一个方法来达成这个目标。随着创作的深入,不断有新的内容进入,地域、人群、时间等元素的差异化特征交织在一起,形成了一个多义的表达。

刘展在面向朝鲜新义州时有试图跨越的冲动。他说“这个感觉非常复杂,像一个诅咒难以平复。在三年疫情期间,当我站在横跨北京和河北燕郊潮白河河边时复现了这种感觉。我将借助一片石头化作《一串涟漪》,穿越河面抵达对岸。”

刘展试图赋予作品观念以多义性,而不是一个单一维度的表达。他根据不同场域重新理解艺术,进行场域化的思考和创作。他要“从时间的维度或者从场域的维度把自己扔进去,产生一个艺术项目,这是我近十年按照这样一个印记来工作的。”

纪:在你看来,你们这个群展整体是想要表达一个什么样的观点,你个人理解,现在大家的作品都呈现的差不多了。

刘:我觉得大家还是想在观念艺术的层面上做出各自的表达。当下的艺术生态被艺术市场左右的很厉害,作为从业者我们需要做出一些努力让艺术展览更加多元化一些。

纪:你这次参展的作品和你自己过往的作品相比,你觉得有实验性和超验性么?

刘:肯定是有这样的体验。首先我在面临一个新的创作场域时会把自己扔进一个新的语境里去建立命题。在我亲身来到鸭绿江美术馆进行考察之后便产生了在江面上打水漂的想法。随着疫情的发酵,我将注意力从鸭绿江转移到了潮白河,随之产生了2023年初由我发起的“潮白河”项目。在疫情解禁之初,我尝试着以组织者的角色发起了在潮白河两岸打水漂的集体活动,这个尝试就源于我初次面对鸭绿江时产生的原始动力。对于我来说,这个经历远远超出了我对一个艺术展览的期待,或许会对我未来的创作带来深远的影响。

纪:你觉得现在国内的艺术机构,包括展览环境、艺术状态,比10年前是更好了还是更糟了?

刘:更糟糕了,自由度越来越小。受制于艺术商业的挤压,以及审查制度的收紧。

纪:机构对学术的追求不如以前了是吧?

刘:整体都在内缩吧。

纪:更现实了,精神化的东西越来越少。最后你请你谈谈对鸭绿江美术馆的看法,包括建议和批评。

刘:鸭绿江美术馆是个很特别的存在,一方面是它自身地缘属性的不可替代性以及追求开放性和自由度的学术态度。虽然边远,但不妨碍它可以成为专业的有学术追求的美术馆。

当弥漫在展厅里的石粉尘埃落定,这些大理石石片在一年展期内会被观众带走,投向鸭绿江,潮白河,维多利亚港,东京湾打出一串串涟漪……

纪:我们合作已经四五年了,你对我们已经很了解了,你觉得我们这种建制上的缺失,对你项目的实施是有什么困扰吗?

刘:目前没有,可能每个人情况不太一样,我是比较好合作的艺术家,习惯独自掌控自己的工作节奏。在我的能力范畴内我会主动组织自己的工作,尽可能的不给合作机构添麻烦。