受访艺术家:王友身

访谈者:纪大海

王友身简历: 艺术家王友身曾经参与过众多国内国际重要的双年展和机构展览,包括在中国当代艺术史上具有重要地位的展览:“中国现代艺术展”、“新生代艺术展”、“威尼斯双年展”、“圣保罗双年展”等,他是中国当代艺术重要的参与人与见证人之一。同时,王友身自1988年至2018年在北京青年报社工作30年,曾担任过美术编辑、艺术总监等职务,一直以来,王友身兼具双重身份,在艺术界与传媒界两个领域间工作,致力于考察和松动艺术/ 生活、创作 / 日常间僵化的边界。

纪大海:王老师,今年你来鸭绿江美术馆参加年度展的项目,你的作品在这一年里是不断演变的时间性展览。你的作品是如何体现鸭绿江美术馆非年度不可呈现这个理念的?

王:我做这个展览方案,是因为咱们这个展期的特殊原因不断延后,就我个人艺术经历来说,历经的时间最长的一次展览方案。包括展期的更迭、外因的干扰,是对我受冲击最大的一次。它不断调整,也是从模模糊糊到慢慢的清晰到付诸行动。这个过程有几个阶段。一开始我想限定自己,一定不要做成常规意义上线性的时间轴,365天这样的一个概念。因为大概所有艺术家都会想到,是我给自己限定了,不能是日记体式的作品。包括地域我也限定了,我想鸭绿江美术馆肯定是这个地缘语境,东亚热点话题,我想我不能这样做。但是也是跟地缘和在地性发生关系,但不是那么直白的,宣教式的、政治化的东西。还是基于艺术家考虑的,艺术工作的基点,这是我要考虑的。

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前在丹东进行考察。左起:刘展,赵亮,王鲁炎,王友身。2021年5月24日

纪:你这个作品,我看时间性还不仅仅是一年了,三十年。

王:在过去三年时间,我想找一个作品因子支点在哪儿?它会启动或激发我的思维,去年恰好咱俩之间的一次偶遇闲聊,你说疫情三年后要重回老家看看,它击中了我。不是事件,是情感击中了我。当时我眼睛一亮,就给你提出要求。我说纪馆你回家的时候,你能拍一下第一视角的直感感受,我想作为作品素材,但是那个一刹那的感觉它不会形成作品,就是一个素材,那个素材就很有分量。直到昨天晚上,我跟利博在挑那些视频。经过了一年,我还是很感动。

王友身的友人在丹东的一所因三年疫情空置而破败的家居。2023年

王友身将被困于破败寓所死亡了的鸟的尸骨原封不动拿到其作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》展出。

尺寸可变,1994—2025年

纪:你提要求么,我就说利博你准备好。我回家,你就真实的跟着我拍,拍整个过程。后来利博说你在作品中要用这些素材,我说最好是不用,因为我这个人出现会干扰人们,会关注你的身份,会干扰这个作品。我们就用空镜头也就够了。

王:对,这是一个素材,这是一个创作过程,是我的作品诱因,支撑我这个作品的最重要的出发点,它会打动我,我想也会间接的会影响别人。我是艺术家,像我这个年龄很少被打动了,对我有刺激。俄乌、中东啊那么大的战争,虽然我也是每天看新闻,也会唏嘘一下。但还是面对面,人和人之间的、有些朋友之间的,他的喜悦、他的伤感是会投射给我的。我还是作为一个基础的,一个个体艺术家的最原始的感受,这是一个作品的契机,我觉得光有这样它不会变成一个艺术作品,它会有一个中介。这个中介叫艺术或者叫做创作的一个契机,光有这样它不会变成一个艺术作品,它一定会有一个中介,这个中介叫艺术,或者叫做创作方法。它如果转换成艺术品,而且是展览性的作品,它一定基于诸多的线索梳理和并行的一个关系,若即若离,又是有很紧密的关系。它的那个点会想到“家”和“居室艺术”的概念介入,我就想起了我们1994年,很有影响的《(博缘华)艺术室内设计方案邀请展》。那个在30年前对于艺术界对于中国观念艺术史是有影响的展览事件。因为它纯粹基于当时那个语境做的一个媒体艺术展,是观念的、方案的展览,不是现场的、物化的展览。30年后我想重启这个线索,是在回访30年前的那个语境,因为那个时代也是地产热的时代,刚开始经济上行周期的开始。恰好在30年之后,是大的历史转折和经济受困往下行的趋势,也是基于地产,它也是有这么一个背景。我想在开始和结束这两个节点上,同样关于“家”,关于“室内设计”这样的概念来有个呼应,有一个衔接我想是比较好的思路。

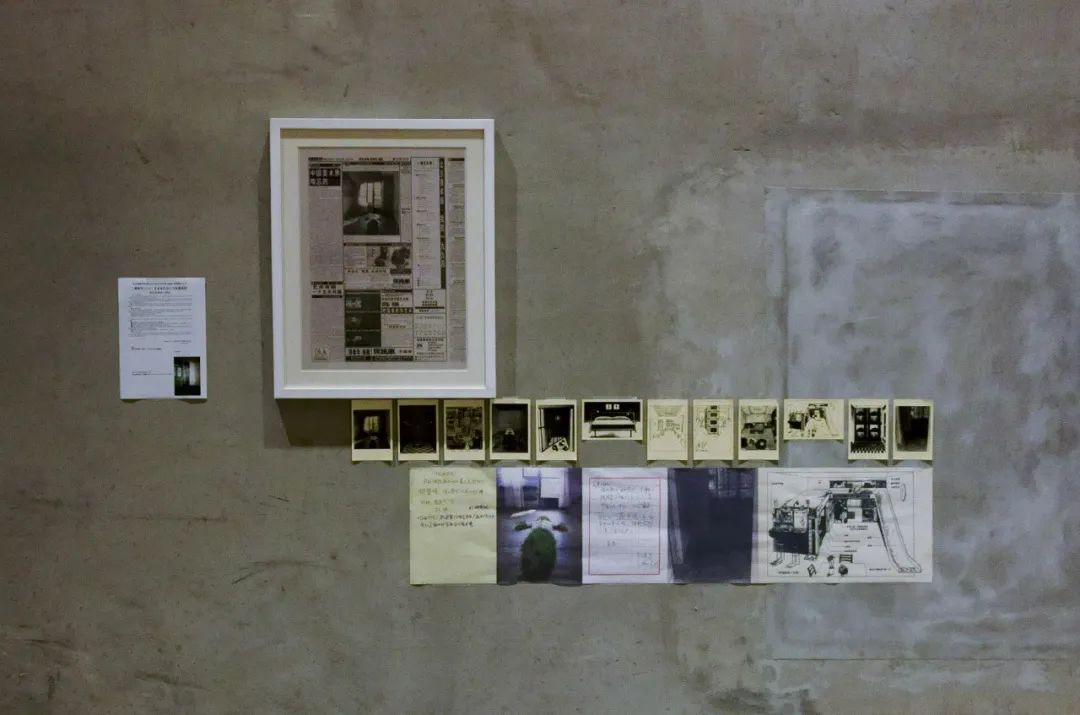

王友身作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》之1994年《(博缘华)艺术室内设计方案邀请展》

作品材料:报纸、明信片、方案、草图、照片、文档等,尺寸可变,1994—2025年

30年前是偏形而上的,30年后偏现实语境或现场的作品,因为它是可实施性的,我想可以物化它。很具体也是很个人性的东西,所以我想把它从概念变成现场展示方式,这是开始的概念。年度是穿越30年的年度,同时它从纵轴的2024到2025年度,以春、夏、秋、冬四季为区分,因为四季对每个人都很影响,尤其像中医、像咱们起居,我是每个季节身体会有感觉的。我想这样会对这个季节里的人,会有反应,会有变化,就打开了一个年度的线性实验轴,更开放的自然的关系,时间跟自然、跟空间的关系打开。作品会有一个体感,有些艺术家冬天是有感觉的,我可能对夏天是没感觉的,我想是比较巧的打破了年度展现,同时也横穿了30年的文脉,是把时间打开了,把年度打开了,这是我理解的“年度”意义。

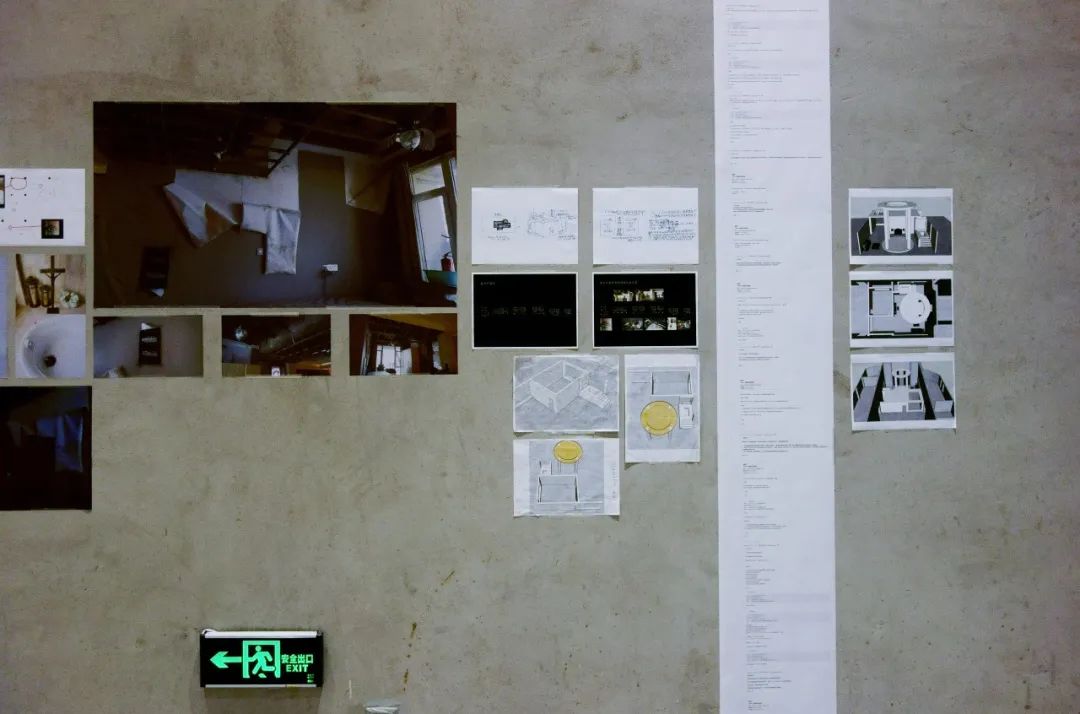

王友身作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》方案、草图、图片、文档等。尺寸可变,1994—2025年

纪:你认为鸭绿江美术馆非年度不可呈现实验性的学术性定位,对艺术家的思考和创作自由是一种限制吗?

王:是分艺术家的。对于我这样的艺术家,我还要给自己限定:我的“年度”,要打开,这个“年度”我还要往历史纵深去考量。

纪:鸭绿江美术馆还是一个实验性的、不考虑流量的美术馆,你为什么愿意应邀参加一个没有流量的美术馆的展览?你对艺术交流是如何理解的?

王:我是做了30年媒体人,我太懂得流量,太懂得如何互动,太懂得如何交际。而且过去30年我们策划了很多影响很大的活动,就是话题性的新闻。但是作为个体艺术家,我是特别反感,我是连微信都不用的人。我记得咱们在2000年第一次会谈的时候,我还提出了流量对于我来说不是个问题。如果只有一个人进入我的展览空间,看我的展览,我也挺知足。这个人只要跟我有兴趣或者认知,能达到沟通状态就可以了,我就很满足,没有人也可以。因为我可以自我批评,自省。这样的艺术家是少数。

王友身按照原比例模拟复制了丹东一所因三年疫情空置而破败的家居。2024年8月29日

纪:在这一年的展期里,你的作品除了美术馆能够为你实现年度性的艺术交流之外,你自己是否有其它实现艺术交流的可能性,就针对你这件作品。

王:这个作品它不断的生长,这个作品是基于合作。我是一个艺术家,又是一个发起者,是一个组织者,是一个编辑,所有素材我要编辑后再发布出去。我是一个中转,是一个平台,是一个媒介,它的反弹我也要介入。所以在给设计师和艺术家一封信里,有一点是在展览过程之中,要进行视频会议,官网要刊发介绍他们的活动,我们要及时沟通,有些方案会有一些微调都要介入的,它不是死的一个,是一个过程中的展示,严格地说是一个过程性的展览项目。

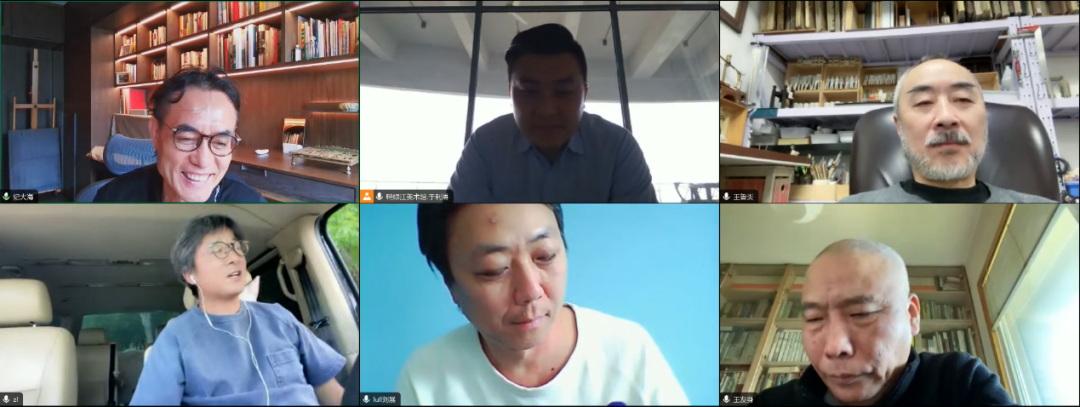

王友身与《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》的项目合作者在鸭绿江美术馆讨论会,

纪:我们最开始立项是2019年,2019年10月份就开始立项来谈这个事情,我们第一个计划的展期是2021年。因为疫情的原因,我们延展到了现在2024年。这五六年的时间中,你们几位自发的做了3次深度的交流。你们把这三次对谈作为群展的重要的内容。这在以往的群展中好像是没有发生过的,一般都是讨论怎么做展览,终极目标是展览,我们就只向公众展示结果,但是你们却把3次对谈过程,把它视为这个展览中和作品有同等价分量的展览元素。为什么你们有这个想法?

王:这是我们的工作自觉,一开始就有这样的认知。这是一个过程性的艺术项目,并不是一个只到鸭绿江美术馆这个物理空间呈现展览。立项开始就是这个展览的开始:是我们艺术项目的发起、讨论、交流和碰撞,现场只是一部分而已。我还觉得记录还不够,更多的记录才更好。

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第一讨论在北京赵亮工作室进行,

左起:王友身、赵亮、刘展、王鲁炎, 2020年11月28日

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第二次讨论会在鸭绿江美术馆进行,左起:王友身,刘展,2021年5月24日

纪:你们四位艺术家共同选择了一个没有策展人的展览,没有策展人这种群展你们是如何思考和创作的?没有策展人的群展和你以往参加的有策展人的群展有什么不同?

王:这有艺术自制的概念,就是艺术自主性。艺术家也好,包括写作者,自发的一种对于艺术的实践和一种可能性的探索。参加策展人的展览是我们过去的经验,我们遇到过很多策展人,我们现在想实验这个所谓艺术自主性的活动,能激发艺术家自身的能量和一种可能性,这是我们的共识。基于这样的态度4个人走在一起。

纪:你们4位是不同代际的艺术家,而且有不同的价值观和创作方法论,是什么使你们能够走到一起,自发的做这么一个展览。

王:对于艺术自主性的认知,我们是一样的态度。虽然方法论和艺术观不太一样,但是基于对自身实践的渴望和对于未知的探索,把我们4个人聚在一起。我们都合作过,艺术家有些就不能合作。不是说你的作品如何,而是这个人怎样?人品怎样?

纪:我感觉你们四个人有一个共性,都是乐享于自己处于一个边缘状态。

王:肯定是这样的,昨天晚上我们在你们4楼阳台闲聊。谈到赵亮拍纪录片常常会涉及到伦理问题,这个是很大的争议。因为纪录片到最后的时候,会有不一样的态度。同一个事件,不应该发表你拿去发表,因为各种利益、名誉,但是他违背伦理。面对这个问题我们是一致。我可以不发表,我遵循人的基本的道德,这是最朴实、最基础的艺术家标准,我认为是好的艺术家一定要具备的。

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家通过视频连线举行了展前第四次讨论会。2024年4月30日

纪:像你们这些有经验的资深艺术家,参加群展的时候一定会考虑到作品和作品之间的关系。这个群展是你们自发的,你感觉目前你们四位艺术家作品之间,形成了一个什么特别的关系吗?

王:因为它指向确实不一样,为什么各有利弊?策展人的展览它有它的好处,它形态统一,基本是以不同的角度来叙述它的概念而已。但艺术家自发的展览,我们只对自己的作品或展览负责,出发点不一样,所以不会有一个整体面貌,只是各自不同的表述而已。假如像我的作品就偏展览性,有的是偏作品性,有的是偏观念性,作品不一样的。但是放在这语境里,作品碰撞就特别有意思,。不同的接收者来到这个空间和现场,感受是不一样这样的。这就是展览现场的魅力,不是通过阅读的方式来感受到的。

王友身作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》1994—2025年

作品材料:报纸、明信片、方案、草图、平面图、效果图、照片、视频、物料、邮件、文档等,尺寸可变

纪:你们这个展览现在已经搭建差不多了,没有像有策展人的,大家各自发出完全不相干的声音。但有一点是共性的,都有实验性,有突破既往展览模式的诉求,这也是个很有意思的一个群展,各自自说自话。

王:它形成4个声音、4个角度,我觉得挺好。为什么没有统一的前言?4个人、4个声音、4个态度,是对于艺术、对于现场、对于展览、对于其它方面的综合的考量。

王友身作品《(