受访艺术家:王鲁炎

访谈者:纪大海

究竟如何理解作品与艺术家的关系?如何理解作品与观众的关系?这是一个值得思考的问题。因为不同的思考会导致完全不同的创作理念和方法,而每一种理念和方法,会赋予作品完全不同的含义与交流意义。

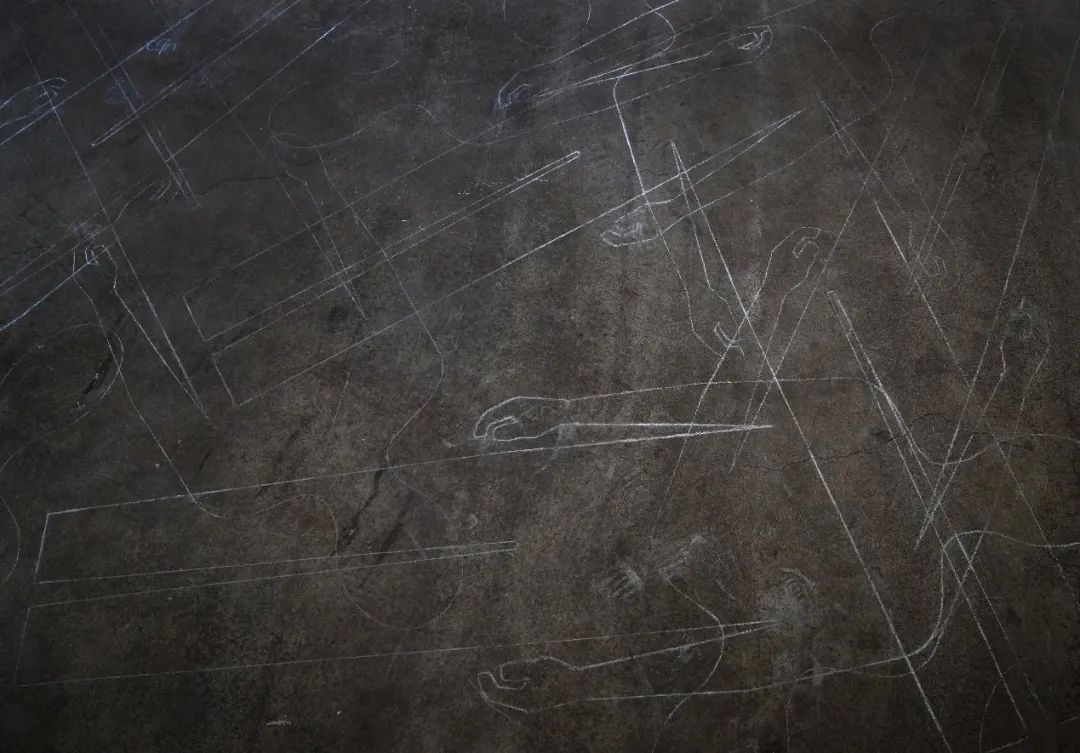

王鲁炎用滑石笔将自己身体轮廓线画在地上,使其成为与观众产生对应性关系的《投影》,以此质疑艺术家在交流语境中的主体性,以作品因观众践踏而消失的方式显现其作品观念。2024年9月7日

我用滑石笔在地面上画满了我的身体轮廓线,观众一旦进入其中势必与地面上我的某个身体轮廓线形成主体与投影的关系。我的作品此时已是观众的投影,它因观众的在场而失去其艺术家的主体性。在一年展期的过程中,作品会因观众不断践踏而逐渐消失——艺术家作品主体性的丧失。

纪:鸭绿江美术馆非年度不可呈现这个概念和要求,对于艺术家的创作和思考是不是一种限制?

王:肯定是一种限制,它是在限制艺术家使用以往经验创作的自由,以此开启既有经验之外的创作自由,这种“限制”对于试图自我超越的艺术家是一种真正的自由。所有的所谓学术定位都是规定性的,狭窄的,它们都是以限制普世、共性、非个性化自由换取实验性即创造性的自由。

王鲁炎《投影》作品现场,滑石笔、笔记本、签字笔,2024年9月7日

纪:鸭绿江美术馆是一个不考虑流量的实验性美术馆,你为什么愿意应邀来到一个没有流量的美术馆创作和参加展览?

王:鸭绿江美术馆从它诞生之日起就不是一个靠流量存在的美术馆。它是艺术家和策展人的实验场,其展览主要实现策展人与艺术家、艺术家与艺术家、艺术家与现当代艺术从业者之间的交流。这并不是说美术馆的展览与观众的交流不重要,而是每个美术馆的自身条件和使命不一样,都应该有适合于自己的定位。

一个美术馆或空间所具有的实验性通常是以牺牲流量为代价的。实验性展览的超验性不是要符合既有理解经验,而是要以对其超越和颠覆的方式探索新的可能。一个可被既有经验普遍理解和接受的大流量展览,它是否还具有超验意义的实验性?这是不言自明的。持有实验性艺术价值观的美术馆和艺术家,都会对大流量交流效应抱有警惕。

王鲁炎《投影》作品现场,滑石笔、笔记本、签字笔,2024年9月7日

纪:在一年展期里,除了鸭绿江美术馆能够为你的作品实现年度性的艺术交流之外,你是否还有其他实现艺术交流的可能性?

王:会有,参展艺术家来自不同的地方,并不是定居在丹东,各自都有自己的交流范围。一个展览如果是真正有意思有意义的话,有关它的交流是不会局限于它所在的时空的。有的展览因为不具有交流的意义还没开始实际上就已经结束了。有的展览却长久结束不了,它总会在不同的交流语境中产生跨越时空的交流意义。我直接经验和间接经验过许多这类展览案例。

王鲁炎在现场导览作品《投影》,2024年9月7日

纪:你们在一号馆的群展起缘于2019年11月份,到2024年经过了这么多年,你们进行了三次有关这个群展的讨论,并且把这三次讨论作为展览很重要的组成部分,为什么?

王:我们参加的这个群展跟过往的群展有一个很大的不同,那就是这个群展是没有策展人介入的展览。在没有策展人规定和协调艺术家之间各种关系的情况下,艺术家在选择场地和相邻艺术家作品时难免产生矛盾和冲突,会出现各种难以预测的问题。这些问题原本属于策展人的解决对象或规避对象,但是我们这个群展则把它作为重要的显现对象在展览中显现出来。我们的三次讨论就显现出了每位参展艺术家面对问题时选择与判断之间的矛盾与冲突,显现出各不相同的对于空间的理解,对自己作品与相邻作品关系的理解,对经费的理解以及对群展本身的理解,且反应了艺术家的不同状态以及艺术价值观和创作方法论,这些发生在展览现场之外的“有效部分”,就是这个没有策展人的群展主题。

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前于赵亮工作室第一次讨论有关群展问题,左起:王友身、赵亮、刘展、王鲁炎, 2020年11月28日

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第二次讨论会在鸭绿江美术馆进行,因为疫情原因,纪大海以视频形式参加。左起:赵亮,王鲁炎,纪大海,王友身,刘展。2021年5月24日

纪:现在布展已经到尾声了,整个过程你觉得有策展人的群展和没有策展人的群展有什么不同?

王:有本质的不同。有策展人的展览不可能显现被策展人规避和协调掉的那些问题。我们在这个群展中把策展人规避和协调掉的问题作为重要的展览内容,这个内容体现在我们进行的三次讨论中。我们在美术馆物理现场看到的群展好像没有什么矛盾和冲突,这些矛盾和冲突是显现在我们的三次讨论里的。

纪:你怎么看这次群展中你的作品和其他三位艺术家作品之间的关系?

王:我和其他三位参展艺术家的关系更多发生在那三次讨论中,有共识也有分歧。在展览现场中,我的作品以逐渐消失的方式与其他艺术家的作品发生关系。

“鸭绿江美术馆一号馆年度群展”参展艺术家展前第三次讨论会,左起:赵亮、刘展、王友身、王鲁炎,2021年6月15日

纪:这是你第一次参加没有策展人的群展吗?

王:严格的说是第一次。以往有艺术家自组织的展览也没有策展人,参展艺术家可能都是好朋友,大家以友情和谦让的态度来避免矛盾和解决应该由策展人解决的问题。我们不是这样的,我们中虽然有多年的朋友,也有后来认识的,但是我们都没有以朋友关系参与这个群展,而是以艺术家之间的关系面对展览问题和应对相互之间的关系的,这一点我们是非常自觉的。

纪:你们4位艺术家是不同的代际,而且有着不同的思考方式、创作方法和艺术价值观,是什么原因使你们走到了一起,自发组成了这么一个群展。

王:我觉得我们能走到一起的关键原因,在于每一位艺术家的艺术状态很接近。虽然我们的代际不一样,艺术价值观和创作方法论也各不相同,但是我们的艺术态度都是非常认真和纯粹的,都持有实验性的艺术价值观,这是我们能够走到一起的原因。

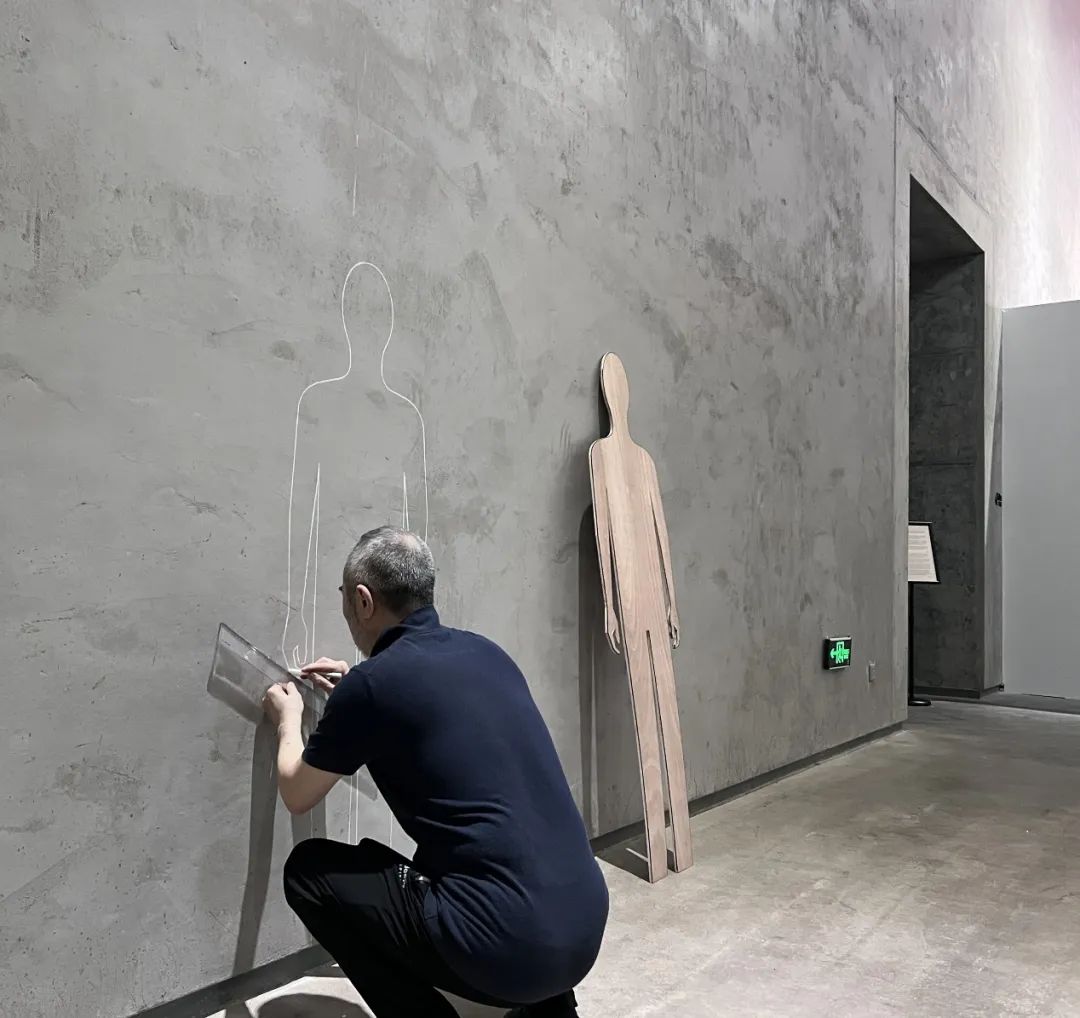

王鲁炎在群展现场制作作品《投影》,滑石笔一盒、签字笔三只、小笔记本三个、材料费总计38元,2024年9月7日

纪:你这次的参展作品与你过往的作品相比具有什么样的实验性和自我超越?

王:《投影》是一个语境化的作品,是和鸭绿江美术馆“非年度不可呈现”这一实验性定位结合在一起的。我以前从未做过年度即生长性的作品,也从未有过这种经验,因此《投影》这件作品对我来说是实验性的,它让我和其他参展艺术家都实现了一次自我超越。

作品《投影》所进行的另一个实验是针对经费问题,我拒绝了美术馆为每位参展艺术家提供的5万元材料费,我想通过作品《投影》实验和证明多经费和少经费对于艺术家的创作都是规定性的,其自由度和局限性是相同的。我用38元人民币完成了《投影》这件作品,在实施这件作品的整个过程中,我没有感觉到这件低成本作品的自由度比高成本的自由度少。

我以低经费实现作品的另一个原因,基于我们已经习惯使用高经费进行创作,其思维模式与创作方法已经被高经费模式所型塑。我认为艺术家使用高经费创作并没有问题,但唯有高经费才能拥有创作自由度的认知是有问题的。

王鲁炎在展览现场制作作品《投影》,2024年9月5日

纪:低经费价值观是针对高经费的唯一性。

王:对,我不相信高经费创作的自由度就高,低经费创作的自由度就低。

纪:你的参展作品想要表达什么?你认为这个群展表达了什么?

王:我的参展作品《投影》意在表达作品一旦进入展览交流语境,它便会成为独立于艺术家而存在的自在物,它不再是艺术家思想观念的投影,而是观众主体意识的投影,会因不同观众的解读而有因人而异的显现。《投影》这件作品以被观众践踏直至消失的方式表达作品与观众的关系——艺术家的作品是以自身主体性的消失实现其艺术交流的。

在一个展览里,艺术家的作品要发出声音,展览本身也要发出声音。我们这个群展的重点是没有策展人,它要发出一个没有策展人的群展所能发出的声音,这个与策展人群展不同的声音已经在我们的三次讨论中显现出来了。在今后的一年展期内,这个群展还会不断发出不同的声音,其声音就是这个展览所要表达的。

王鲁炎在群展现场制作作品《投影》,2024年9月5日

纪:我们合作了这么多年,鸭绿江美术馆有自身不足的地方,比如说建制不全,你觉得建制不全对你实施项目时造成了困扰吗?

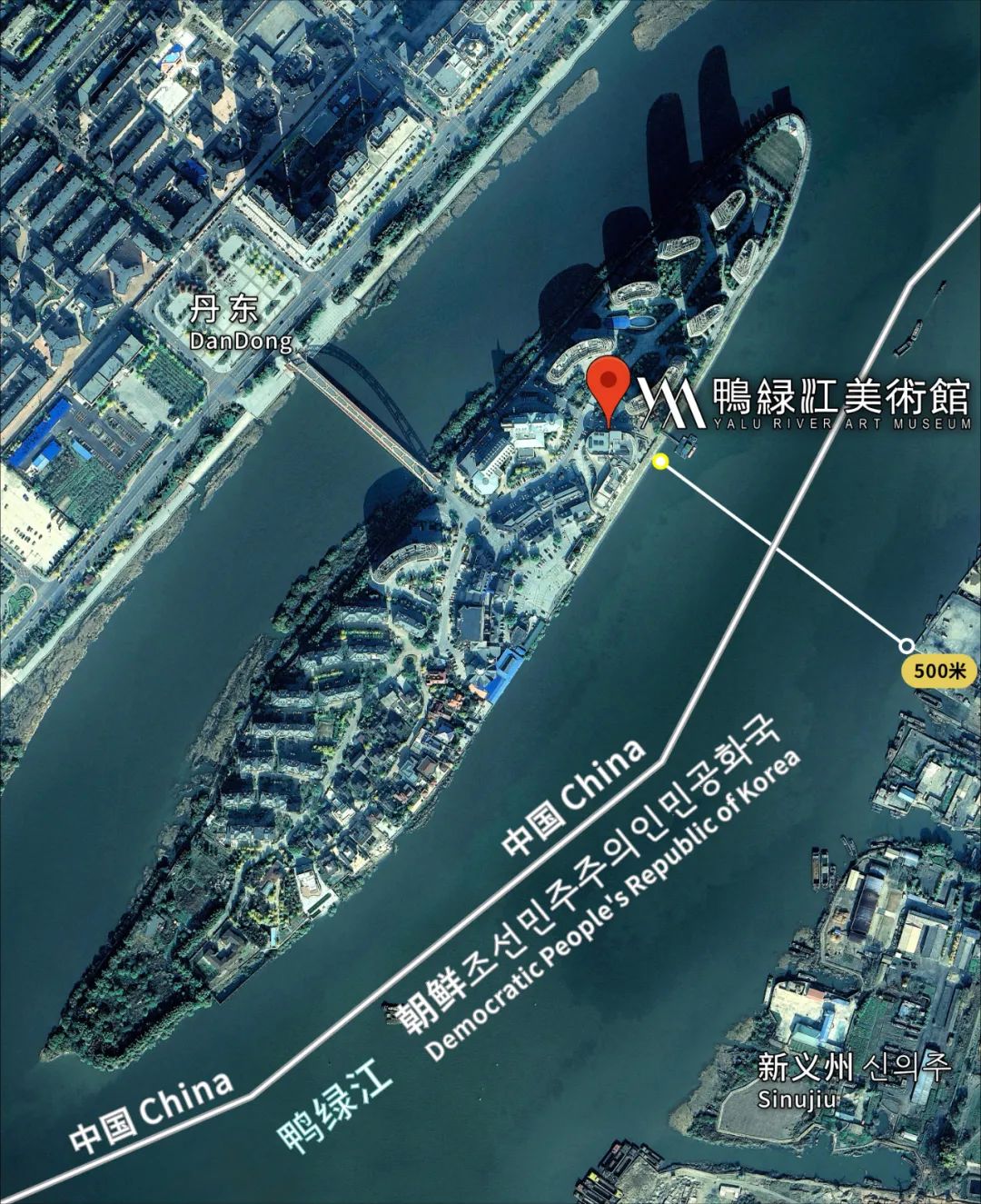

王:如果一个建制不健全的美术馆,却能够实现建制健全的美术馆所不能实现的项目,这难道不值得我们反思吗?在2024年度的《鸭绿江论坛》中,香港大馆的皮力说现在的美术馆已经工业化了,打边炉负责人钟刚说现在真正有活力的美术馆是边缘的美术馆。前者是在质疑大而体制健全的美术馆存在的问题,后者是在肯定各方面都处于边缘劣势的美术馆所具有的优势。在我看来,鸭绿江美术馆正是因为地处边缘而不注重流量,因为少经费而注重实验性,因为建制不健全而雷厉风行。所有边缘性的美术馆或空间,都必须以各自的方式将自身的劣势条件转变成为不可替代的优势条件,且以此而在。

鸭绿江美术馆是唯一建立在国境线上的美术馆,拥有其独特的地缘。

纪:是倒逼着我们去寻找新的可能性。

王:建制健全的美术馆和建制不健全的美术馆都有着自身的可能性,对于建制不健全的美术馆,唯有探索符合自身条件可能性且是区别性的才能存在。

纪:你怎么看鸭绿江美术馆?你对鸭绿江美术馆有什么批评和建议?

王:在我看来,鸭绿江美术馆是艺术家和策展人的实验场,这个美术馆不要求策展人和艺术家在这里实施的展览和作品符合既有评价标准,不要求策展人和艺术家为美术馆引流,它意在实现策展人与艺术家、艺术家与艺术家之间的交流,实现与现当代艺术从业者的交流,策展人与艺术家因此获得了极大的自由度,许多大流量美术馆不可能接受的实验性项目可以在鸭绿江美术馆实施,因此可以说这里是实验性策展人和艺术家的天堂。

我的建议是,对于一个为了实践真正的实验性而甘愿边缘和孤独的美术馆,坚持是最难最重要的一点。特别是在做出了一些成绩,产生了一定的影响力之后,要警惕自身随时可能从实验蜕变为保守,颠覆变为捍卫,质疑变成肯定,提问变成回答,边缘变成主流,进而因丧失其独立性和实验性而沦为平庸。