王友身参加鸭绿江美术馆(YAM)2024年度展的作品《(鸭绿江)2024艺术室内设计邀请展》,将他在1994年发表在北京青年报上的《(博缘华)1994艺术室内设计方案邀请展》作为起点,延展至鸭绿江美术馆的展览现场,使作品观念与形态历经30年间剧烈变革的社会语境显现于不同的媒介与时空,两件作品观念的衔接整整跨代了30年。王友身说,这是他在鸭绿江美术馆实现的一件时间跨度最长的延展性作品,一件非鸭绿江美术馆不可实现的场域化作品。这是一件由多位不同身份的在地作家、摄影师、设计师共同参与完成的合作性作品。王友身将他的个人作品作为一个“邀请的观念”,邀请他们在一年展期内分别以夏、秋、冬、春季节进场,自由的创作,以此将美术馆变成一个私人属性的日常空间。该项目1994年时的参展艺术家有李永斌、顾德新、王鲁炎、杨君、张培力、耿建翌、宋海冬、汪建伟、李强、陈少平、王广义、倪海峰。均是有影响力的艺术家。而2024年应邀的合作者均不是职业艺术家,这将触及到展览理念,艺术形态等多方面有趣的问题。

简历:1999年生于辽宁丹东市,设计师,2021年于天津城建大学环境设计专业毕业,拥有4年的室内设计行业经验,目前就职于丹东市新天地文化发展中心。

简历:1996年生于辽宁丹东市,设计师,2018年毕业于大连外国语大学艺术系,从事室内设计6年,目前就职于丹东市新天地文化发展中心。

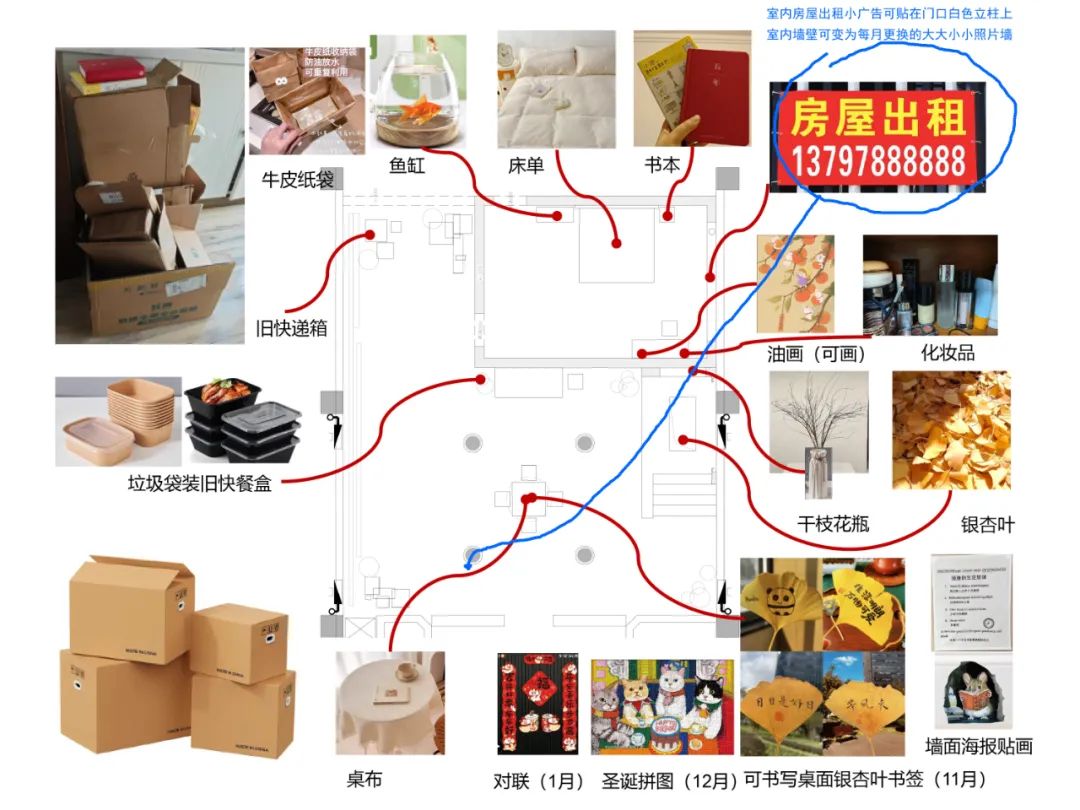

崔译文与贺静贤作为第二组受邀者,要以“秋”的主题展开创作,对于从未参与过当代艺术展览项目的“90后组合”来说,如何将自己作为设计师的身份融入到这次展览中成为了一个挑战。她们通过与王友身及鸭绿江美术馆进行多次沟通交流后,逐渐明确了以“家”为核心理念的方向。对这个别墅空间交给她们为期90天的使用权理解为“具有临时性与快闪的家”。 崔译文+贺婧贤组合展【家】方案图

崔译文+贺婧贤组合展【家】方案图

崔译文+贺婧贤组合展“家”自述:

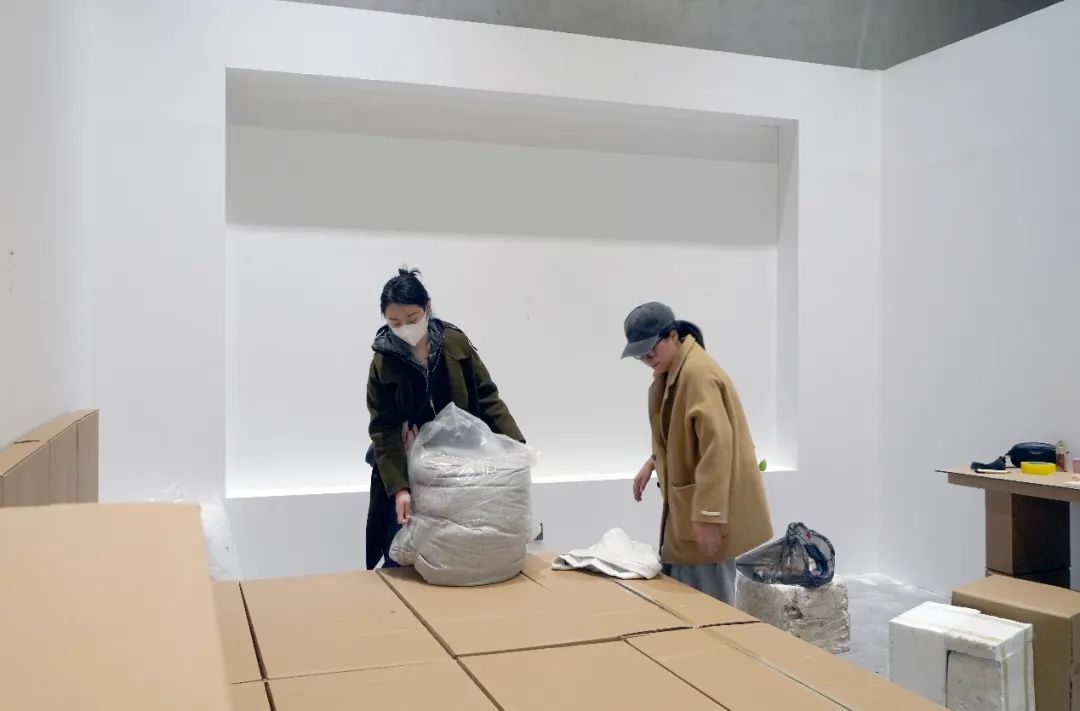

在当前社会背景下,奋斗在外地的年轻人的租房现状反映了一个现实:无论出租屋内的装修、家具如何,没有一件是真正属于他们的。当他们搬迁时,所有的物品最终都会装进纸箱。出租屋内的家具通常由房东提供,其风格、质量和实用性不一定能完全满足租客的需求。然而,年轻人在租房期间往往只能被动接受这些家具,无法按照自己的喜好进行选择和更换。即使租客自己购买了一些家具或装饰品,也会因为租房的不稳定性而不敢进行大规模的投入。这些物品在某种程度上只是暂时满足生活需求,而不能给人带来真正的归属感。而由于工作变动、租金上涨等原因,年轻人在外地奋斗过程中可能需要频繁搬迁。在搬迁时,除了一些必要的个人物品和小型家具可以装进纸箱带走外,大部分房东提供的家具都无法带走。这不仅给年轻人带来了实际的搬运困难,也让他们在心理上感受到一种漂泊不定的无奈。每一次搬迁都意味着重新适应新的环境,重新开始布置一个临时的“家”。 崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:崔译文,右:贺婧贤) 2024年11月15日对于那些在外某生的年轻人来说,城市中的“家”,是一个没有归属感的暂时栖身之所。漂泊不定的生活让她们不会对暂时居所作长远的投入。因此,她们在美术馆里用纸箱、快递包装这些“消费主义”残留的躯壳,搭建成床和家具。

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:崔译文,右:贺婧贤) 2024年11月15日对于那些在外某生的年轻人来说,城市中的“家”,是一个没有归属感的暂时栖身之所。漂泊不定的生活让她们不会对暂时居所作长远的投入。因此,她们在美术馆里用纸箱、快递包装这些“消费主义”残留的躯壳,搭建成床和家具。纸箱这种日常材料,其易变性和可塑性在两位设计师手中得到了充分的发挥。她们认为纸箱的脆弱性象征着年轻一代面对生活挑战时的不确定性。正如纸箱可以被轻易地撕裂或压扁一样,年轻人的生活状态也常常受到外界环境的影响而发生改变。然而,这种脆弱性并非全然消极,它同时也代表着一种适应力和灵活性。通过将纸箱进行拆解、重组和再创造,暗含着年轻一代如何在逆境中寻找新的可能性。纸箱被重新拼接的再造过程,不仅体现了纸箱的可塑性,更象征了年轻人在面对困境时所展现出的韧性。他们能够从看似无用的碎片中找到价值,并将其转化为具有新功能和意义的整体。

贺婧贤在布展现场,2024年11月15日

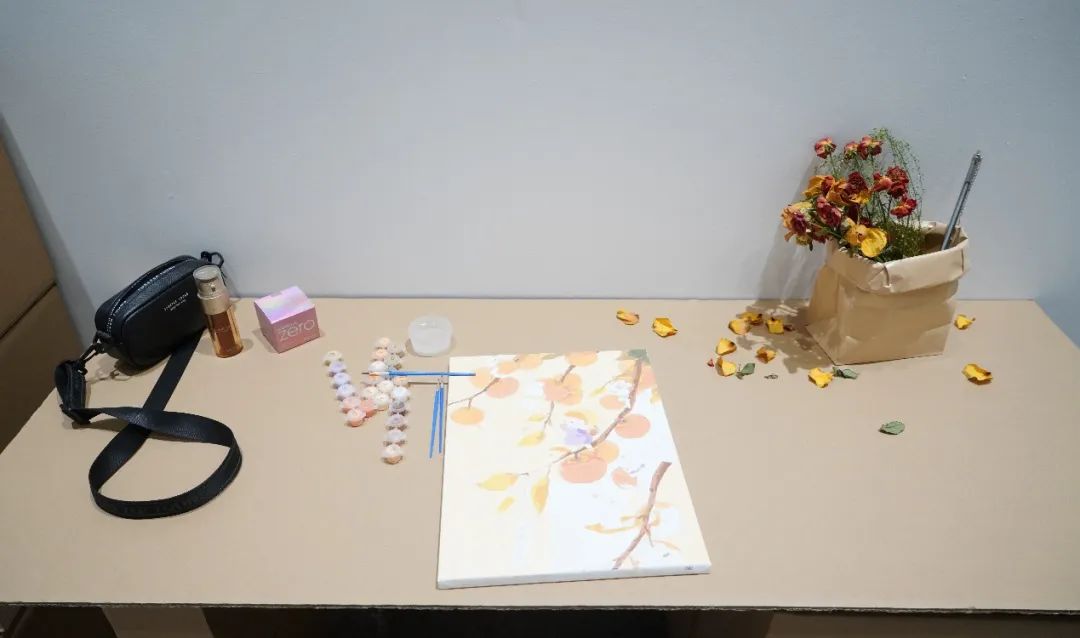

她们还从设计师的角度出发,重新装饰了展厅并增加了自创陈设品,营造出浓厚的家庭氛围。这种处理方式突出了“临时性”的对比,使观众能够感受到艺术家们试图在瞬息万变的世界中寻找自我定位的努力。她们还颇有创意的展现了纸箱的作为剩余物的多样性,还反映了年轻一代对于生活的多样化的理解和追求。成为了表达这一代人独特视角和态度的有效工具。

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:贺婧贤,右:崔译文) 2024年11月15日

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:贺婧贤,右:崔译文) 2024年11月15日

崔译文、贺靖贤的作品方案贴合了鸭绿江美术馆提出的“时间性”的概念,通过纸箱这一媒介的易损,临时性的使用周期本身就蕴含着时间的痕迹。从完整到破损或废弃,每一个阶段都记录了时间的流逝轨迹。

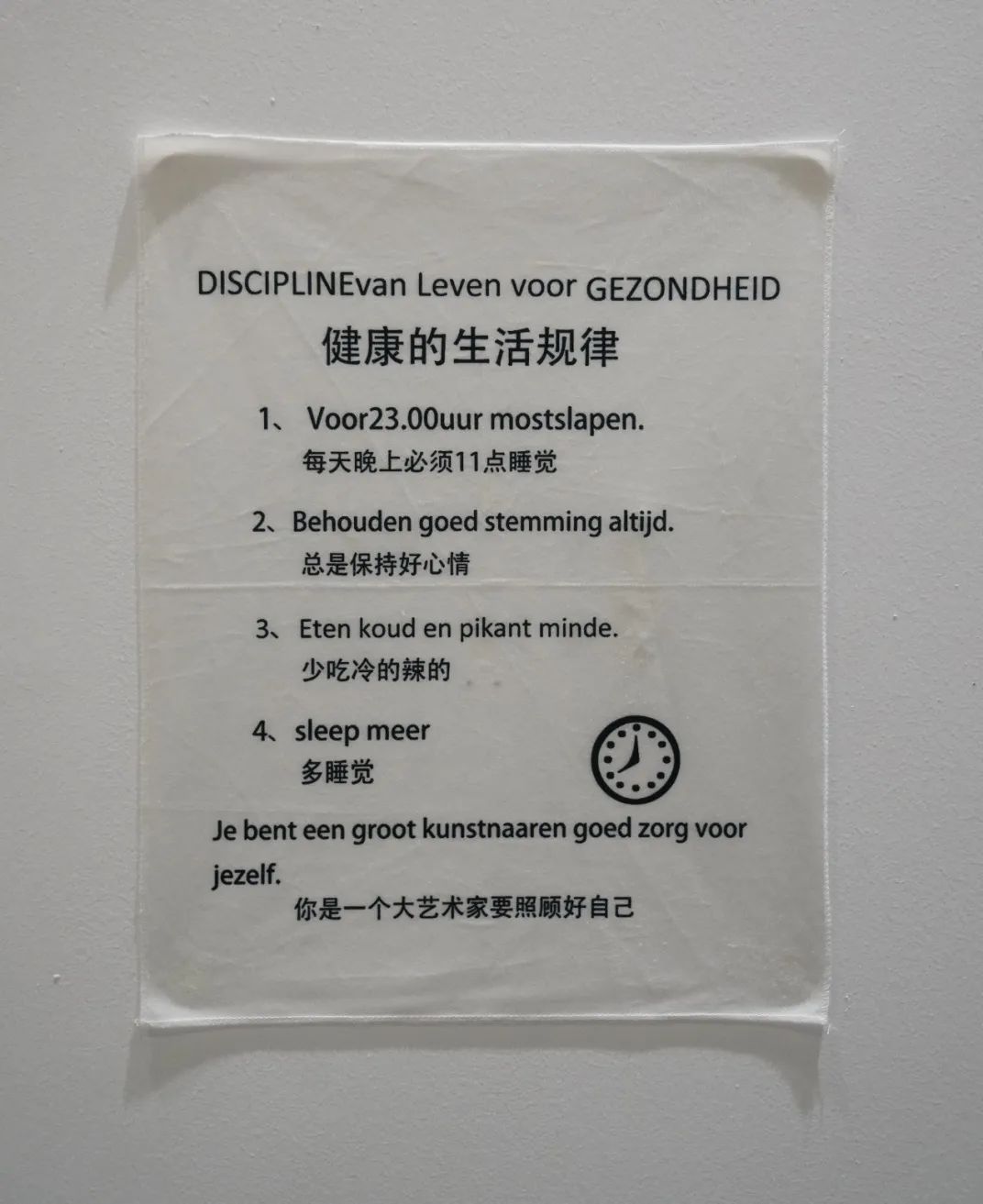

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场 2024年11月15日她们在本次展览中添加了很多的“彩蛋”和她们的生活琐碎,真正的把展厅当成了“家”的概念。用尼德兰语在墙上标注对自己和生活的期许。崭新的工具书和空白的日记本摆在了未整理的床铺边。她们画了幅寓意吉祥的水彩画,却题上相反的词语。在那扇永远也打不开的窗边画了一盏灯,那是虚幻之光。纸箱做的餐桌上放着一沓送不出去出的圣诞贺卡,空白无字。她们捡拾落叶,堆满了无法注水的浴缸。这些金色的银杏叶和她们写在叶子上的祈愿,随着岁月的流逝在浴缸里枯萎、腐烂。

崔译文、贺靖贤组合作品《家》,作品材料:纸箱、旧快递箱、牛皮纸袋、垃圾袋、日常生活用品等,尺寸可变,2024—2025年

崔译文+贺婧贤组合展“家”现场2024年11月15日

王友身在美术馆里搭建的这个空白的素模空间里,试图与丹东的合作者一起,探讨后疫情时代的“疤痕效应”如何影响个体的“微环境”,并通过翻新与重构来实现自我修复,以应对当下的种种“日常”与“异常”。使其作品观念与形态历经30年间剧烈变革的社会语境、家居模式、生活方式,显现于不同的媒介与时空。

这场关于修复与重生的艺术对话中,崔译文与贺静贤以细腻的女性视角,展现了在时代变迁中的困惑与思索,以及对自我与环境关系的重新审视。“希望是心中的光,照亮前行的路。”——在展厅里,一株由她们亲手种下的绿萝,凭借着微不足道的养分,正悄然伸展枝叶,倔强地生长。这抹绿意,是她们心境的隐喻。

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:崔译文,右:贺婧贤)2024年11月15日

相关链接:

YAM2024年度展 |鸭绿江美术馆一号馆2024年度群展

YAM2024年度展系列访谈|王友身

YAM与王友身艺术项目合作者的系列访谈 _ 邢莉凯

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:崔译文,右:贺婧贤) 2024年11月15日

崔译文+贺婧贤组合展“家”布展现场(左:崔译文,右:贺婧贤) 2024年11月15日